読売新聞、日経新聞などを定期購読なさっているご家庭や事業所様などに、折り込みで毎週土曜日(月4回)にお届けしています。

□JR本八幡駅 9月1日開業90周年 イチゴ畑と田んぼに囲まれた田園駅(2025/8/23)

□5重の輪、そろって華やかに 浦安市納涼盆踊り大会(2025/8/23)

□「被爆」「終戦」80年~戦後が続くように 原爆テーマの創作落語「母のお守り」(2025/8/16)

□懐かしい竹水鉄砲で涼む 林業活性化へ 明大生が指導(2025/8/16)

□女子高生と会社員が連携 市川署長が感謝状(2025/8/16)

□首都直下地震時の注意点は 順大浦安病院の救急医が解説(2025/8/16)

□千葉商科大 宮崎緑学長「地域がキャンパス」 実学と理論、高校との連携も(2025/8/9)

□中学~20代 避難所運営学ぶ うらやす市民大学(2025/8/9)

□住民と〝5・5㍍道路〟の活用探る 浦安市と東京芸術大(2025/8/9)

□ギネス世界記録 59・2㍍達成 市川市民納涼花火大会(2025/8/9)

□「梨づくりの善六さん」舞台に 市川の民話のファンタジー(2025/8/2)

□10月18日 浦安市花火大会 観覧席は市民限定、無料化(2025/8/2)

□戦後80年 中学生が広島へ 浦安市平和学習青少年派遣事業(2025/8/2)

□国民・岡野氏 参院選「標旗」不正使用 玉木代表会見で批判相次ぐ(2025/7/26)

□二輪車事故、爆音走行抑止へ 浦安署 TDR外周で検問(2025/7/26)

□市川市政 市長発言で深まる溝 〝市長与党〟VS「市政運営監視」会派(2025/7/19)

□夏休みの犯罪抑止で連携 浦安市防犯協会が団結式(2025/7/19)

□中国分の介護施設、年1回の落語会で幸せな時間 地元育ちの古今亭菊太楼師匠(2025/7/12)

□連日の猛暑、街中で水遊び 浦安市営東野プール(2025/7/12)

□昭和学院短大、山崎製パン協力で特別授業 創業の地で地元学生を支援(2025/7/5)

□浦安市立小の図書室をメディアセンター化 来年度末までに全小に設置(2025/7/5)

□ギネスに挑戦 市川市民納涼花火大会 高さ55㍍「ダイヤモンド富士」(2025/6/28)

□210人でモルック楽しむ 浦安で青少年のつどい大会(2025/6/28)

□市川市 自民離党組から新議長 市議会勢力「政党系」「親市長派」で二分(2025/6/21)

□19個人事業者が私財寄付 浦安市が感謝状贈呈(2025/6/21)

□講談「国姫物語」初公開 「ゆかりの地に恩返し」を使命に(2025/6/21)

□アルパカ繁殖でオス1頭来園へ 市川市動植物園(2025/6/14)

□学芸員から学ぶ「浦安史入門」 郷土博物館で講座(2025/6/14)

□お年寄りの防災対策 浦安市Uセンターで講話(2025/6/14)

□市川署「利用者の安全守るのが使命」 女子大生らと痴漢撲滅呼びかけ(2025/6/14)

□春の市川を一つに オープンガーデン 庭主夫妻の「美」を求める旅(2025/6/7)

□ボードゲームやドローンなど楽しむ 浦安おもちゃゆうえんち(2025/6/7)

□行徳の昔の街並み再現 ペーパークラフトのジオラマ登場(2025/6/7)

□浦安D-Rocks D1残留 市長に報告(2025/6/7)

□浦安市、第1期埋立護岸を緑道化 住宅地への人、車両の流入は制限(2025/5/24)

□「想いの架け橋」で最優秀賞 特別支援教材など開発の三和製作所(2025/5/24)

□夏ボラの参加者を募集 浦安市市民活動センター(2025/5/24)

□アマモ移植2シーズン連続成果 市川三番瀬に「海のゆりかご」形成(2025/5/17)

□295人が〝はっけよい〟 わんぱく相撲浦安場所(2025/5/17)

□田中市長 事実上の再選出馬表明 市川市中央倫理法人会で講演(2025/5/10)

□ゴミ拾い浦治郎 派手に活動 浦安駅周辺や市行事で〝退治〟(2025/5/10)

□行徳・浦安三十三カ所霊場巡り 行文懇が昭和に復活 35回目開催(2025/5/3)

□境川でカヌーなど楽しむ 浦安市民まつり(2025/5/3)

□元気いっぱい市川市動植物園 二代目「流しカワウソ」誕生か(2025/4/26)

□〝水を捨てない洗濯機〟万博に 浦安のwash-plus(2025/4/26)

□漂着ごみ ボランティア清掃 県建設業協会京葉支部(2025/4/26)

□景観100選の芝桜、5年ぶり復活 市川市郭沫若記念館(2025/4/19)

□浦安万華郷跡地を被災時利用へ 浦安市、都市再生機構と大筋合意(2025/4/19)

□浦安市立小中 新1年生2300人(2025/4/19)

□ステージや出店など多数 浦安市民まつり 26日と27日(2025/4/19)

□法華経寺の町の魅力どう広める 市川市も支援 協議会と再生策模索(2025/4/12)

□身近な困りごとからビジネスプラン 浦安で高校生向け起業講座(2025/4/12)

□家族や恩師の支えで成長 市川市の「あそ美」メンバー「似顔絵アーティスト」として活躍(2025/4/5)

□「市民の声を丁寧に拾い、進めたい」 内田市長、3期目の初登庁(2025/4/5)

□浦安市民が電話de詐欺を未然防止 浦安署長が感謝状授与(2025/4/5)

□歴史や自然たどり魅力再発見 「市川街歩きの会」発足7年半(2025/3/22)

□川と陸から歴史をめぐる 浦安市郷土博・ぶらり浦安ガイドが案内(2025/3/22)

□ソルトビーチハイボール誕生 市川オリジナル 県産材料で(2025/3/15)

□浦安市長選 内田氏3選 政策課題は災害対策など(2025/3/15)

□防災、まちづくりの課題解消へ 浦安市猫実A地区土地区画整理 完成記念式典(2025/3/15)

□浦安市、「書かない窓口」運用開始 各種申請書 スマホで作成(2025/3/8)

□道路陥没事故の緊急点検 現時点で「異常なし」(2025/3/8)

□市川市の来年度予算案、審議入り 来春の市長選控え 過去最大(2025/3/1)

□春の訪れ 河津桜が開花 浦安・堀江のさくら広場(2025/3/1)

□子育てのまちに800体の雛人形 中山のおひなまつり(2025/2/22)

□浦安市に「学びの多様化学校」 不登校の生徒に少人数授業、新教科(2025/2/22)

□密集市街地解消の取り組み紹介 浦安駅前でパネル展(2025/2/22)

□JA 全国初の梨花粉量産 地産花粉の「市川のなし」誕生へ(2025/2/15)

□同郷のシニアで楽しむ 浦安みちのく会(2025/2/15)

□市川市議会 自民2会派が「第1」「第2」に(2025/2/8)

□浦安市、宿泊税導入へ 検討本格的に(2025/2/8)

□地産品入札で伝統守る海苔店も 「行徳海苔」ブランド化に期待(2025/2/1)

□凧作りを通じ、地域交流 浦安・海楽菜の花クラブが企画(2025/2/1)

□抑止力でなく「核廃絶を」 被団協・田中煕巳さん(2025/1/25)

□災害ボランティアの受け入れ学ぶ 浦安市で養成講座(2025/1/25)

□小学生が火の扱い体験 浦安市郷土博「かまどの日」(2025/1/25)

□市川市、浦安市で出初式 20歳の門出を祝う(2025/1/18)

□能登半島地震から1年 防災意識の向上と安全願う(2025/1/18)

□浦安市長選説明会 2陣営が出席(2025/1/18)

□新湾岸道路パネル展 検討区間・課題など解説 浦安、市川で順次(2025/1/11)

□「市川民話の会」発足51年目 収集と伝承 後継世代育成が課題(2025/1/11)

□市川地区保護司会「作文コンテスト」 市内中学生7作品を表彰(2025/1/11)

□市川と浦安の中学生が税務署体験 「税についての作文」入賞者(2025/1/11)

□「毎日手づくり」のこども食堂実現へ 「みんなのマルシェ」を開催(2025/1/11)

□書道部員から書き初め学ぶ 浦安の小学3~6年生(2025/1/3)

□市川市制100周年へ「教育」「環境」「北部開発」重点 近隣市連携で「人口、税収、発信力を倍に」(2025/1/3)

□生徒の発案で落ち葉拾い 市川・第六中の有志 安全確保と街の美化(2025/1/3)

□写真家 山﨑美喜男さん41作品 遺族が市川市に寄贈(2025/1/3)

□おしゃべり楽しみに大勢集う 浦安・弁天喜楽会(2025/1/3)

□千葉商大ゼミと付属高が商品開発 道の駅いちかわで常設販売(2025/1/3)

□イス通じ、会話と居心地良い場所探し 浦安市×東京藝大アートプロジェクト(2024/12/28)

□市内の日常 純粋な目線で 759枚 小学生の写真展(2024/12/28)

□チームいちかわ市議 市議会内部文書を漏洩 市民からの修正要請で発覚(2024/12/21)

□境川の東野側に散策路 浦安市「かわまちづくり」(2024/12/21)

□「親業」を考える機会に 市川市就学時検診で子育て講演会(2024/12/14)

□内田氏3選へ出馬表明 来年3月の浦安市長選(2024/12/14)

□自分で作る朝ごはん 市川市小学生朝食選手権(2024/12/7)

□提灯と拍子木で「火の用心」 浦安市地域見守り運動(2024/12/7)

□市川市 市制施行の祝い歌 坂東太郎~天与の地~ 市域全体歌う1番の歌詞か(2024/11/23)

□昔の脱穀・籾すりを体験 浦安・弁天ふれあいの森公園(2024/11/23)

□市と自治会、各種団体が連携 浦安市総合防災訓練(2024/11/23)

□地域で楽しみ、関係づくり 富岡小お父さんの会 活動20年超(2024/11/16)

□戦時下の市川伝える19枚 「平和を見つめる写真展」 平和都市宣言40周年 20日まで(2024/11/16)

□ソフトバング4位指名の宇野選手 浦安市長に喜びを報告(2024/11/16)

□市川市90歳の誕生日 「卒寿の卒業式」も開催 市制発展と市民の健康祈る(2024/11/9)

□救命処置に消防長感謝状 浦安市消防本部(2024/11/9)

□町中華67年の歴史を事業承継 〝三代目〟は商大生 千葉商大正門前「萬来軒」(2024/11/9)

□6歳児が正式メンバーに 浦安D―Rocks(2024/11/9)

□市川市、ゆるキャラ以上の存在感 名前はないが人気者、その正体は 市制90周年記念イラストで大活躍(2024/11/2)

□一票の行方に戸惑い 衆院小選挙区 市川市域を二分 5区は3位まで比例復活(2024/11/2)

□大野の寿司店で古典落語 ~古今亭菊太楼師匠~ 市川市にゆかり 定期開催へ(2024/11/2)

□市川の児童6人が入賞 千葉の伝統郷土料理「太巻き祭りずし」デザインコンテスト(2024/11/2)

□子供と大人が仮装で交流 舞浜でハロウイーン(2024/11/2)

景観100選の芝桜 5年ぶり復活 市川市郭沫若記念館 元職員〝再登板〟 来年には元の姿に

5年ぶりに開花した郭沫若記念館の芝桜を育てている吉野さん。来年には本格的に咲きそろうという

「いちかわ景観100選」に選定されながら、放置されたまま、見ることができなかった郭沫若記念館の芝桜が、5年ぶりに花を咲かせ、近所の人や市民を楽しませている。市の職員として芝桜を育てていた吉野實さん(79)が昨夏に″再登板〟し、枯れた根を取り除き、土を耕し、秋から計5千株を植えて、大切に育てている。多年草の芝桜は茎を伸ばして根を張り、来春には元の姿に完全復活するという。桜や梨の白い花を見慣れた目に、芝桜の赤や濃淡のピンク色は鮮やか。見頃は、5月の連休明けまで。

芝桜は、市職員を定年退職し、2006(平成18)年4月から再雇用で郭沫若記念館の管理運営をするようになった吉野さんが、記念館前の公園部分に花を植えたいと申し出て、自費で購入した株を植えたのがきっかけ。04年秋の開館当初に比べ、約半分の3千人程度まで減っていた入館者を増やしたい、との思いもあった。

最初の年はチトニア、ヒマワリ、コスモスと、一部に芝桜を植え、ヒマワリにナガサキアゲハが集まってきたことで話題になった。ただ、「芝桜が一番きれいだった。芝桜をもっと見たい」という声が多く、翌年からは全面を芝桜にしたという。

記念館は、ピークの12年度に2万1600人の入館者を記録し、うち1万5千人が、芝桜シーズンの4月。14年6月には市民公募で、いちかわ景観100選に選ばれた。

しかし、15年度から、市の方針で庭の管理を業者に外部委託するようになり、吉野さんが丹念に手入れしていたような芝桜は、見られなくなったという。

毎年新しい株を植え替え、季節が終わると刈り取っていたのが原因と考えられるが、その後のコロナ禍もあり、2020年春を最後に、砂埃防止の黒い防草シートで覆われたまま、4年間が過ぎた。

吉野さんは昨年7月、芝桜の維持管理を担う、市の会計年度任用職員として再び採用され、週3日の勤務の日には、庭に出て芝桜の手入れをしている。

芝桜は、植えた株から茎が伸び、根を張り、どんどんと広がっていく。5月前には、少し遅れて植えた株の花が大きく開き、さらに来年には、株と株の隙間や、色分けしたエリアの境も、芝桜でいっぱいになるという。

吉野さんは「近所の人が声をかけてくれて、訪れる市民が楽しんでくれるのが、何よりの喜び」と話す。

芝桜の復活は、本紙(昨年4月20日付1面)報道を機に、田中甲市長が人員、コスト面も含めた維持管理の方策を検討し、吉野さんに依頼して実現した。

ページのトップ

浦安万華郷跡地 被災時利用へ 浦安市、都市再生機構と大筋合意

浦安市は、昨年6月に営業を終了した大江戸温泉物語浦安万華郷の跡地を、被災時には仮設住宅などの用地に、平常時はスポーツ施設としての活用に向けて、土地所有者の都市再生機構と大筋合意した。ホテルなどの開発による住環境への影響を避けることも背景にある。開発は民間の力を活用する方針で、市の所管課は今月、企画政策課から官民連携推進課に移った。

跡地は日の出7―3―12で、面積は約3万2千平方㍍。防災、偏りのあるスポーツ施設の整備、住環境の維持が大きな目的。日本各地で頻発する大規模災害、浦安市で液状化現象が発生した東日本大震災を例に、内田悦嗣市長は「浦安市は開発が進み、成熟期に入り、土地に余白がない。災害ごみ置き場や仮設住宅用地をある程度確保しておかなければならない。防災機能を持ったスポーツ系の施設として、被災時に活用できる空き地として担保しておくという考えで検討している。同跡地は液状化現象を防ぐサンドコンパクションパイル工法で地盤改良され、被災時の利用にもふさわしい」とする。

平常時にスポーツ施設にするのは、同施設が舞浜に集中し、市民からの整備要望が多いことが背景にある。具体的な施設は今後決定する。

住環境の維持では、過去に、大学用地として都市再生機構から購入した土地を大学がホテルに転売した事案が背景の一つにある。民間事業者が取得した場合、ホテルなどの開発で観光客が地域を歩き回る、ホテルバスなどの運行で交通渋滞がさらに頻発することを避けるためでもある。

市は2024年7月、庁内に大江戸温泉物語浦安万華郷跡地利用等対策委員会を設置し、検討を進めてきた。 大江戸温泉物語浦安万華郷は、都市再生機構と事業者の大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツによる借地契約の満了に伴い、昨年6月2日に閉館した。

ページのトップ

浦安市立小中 新1年生2300人

東小正門前の桜のトンネルを歩く新1年生と保護者

浦安市立の小学校で8日、中学校で9日、それぞれ入学式が開かれ、新1年生とその保護者が新しい歩みを始めた。

暑いほどの日差しと桜が満開に咲く各学校の正門では、入学式を終えた多くの家族が、入学式と書かれた看板の前で記念撮影。ある父親は「お友達と楽しく、毎日を過ごしてほしい。勉強もね」と話した。

新1年生の人数は、各入学式開催日現在、小学生1270人、中学生が1027人。

ページのトップ

ステージや出店など多数 浦安市民まつり 26日と27日

浦安市は26日と27日の午前10時~午後4時、浦安市民まつりを浦安市役所隣の浦安公園と境川沿いなどで開く。植木まつり、境川みんなのかわまち春、消防広場を同時開催。

全体は①ステージパフォーマンス公演②ディズニー映画上映・角田夏実選手トークショー・青山新ミニライブ③植木まつり④消防広場⑤境川みんなのかわまち春⑥はたらくくるまコーナー⑦スコシこどもがつくるまち@うらやす⑧出店コーナー⑨ゲームにチャレンジ⑩リサイクル資料の配布・ものづくり体験⑪青友会(魚介類販売)⑫フリーマーケット⑬浦安藝大――で構成。

①ステージパフォーマンスは2日間で41グループがダンスや合唱、演奏のパフォーマンスを披露。②映画上映は26日のみで午後1時から、無料。トークショーは26日午後2時半からで、定員は当日先着250人、無料。ミニライブは27日正午からで、定員は当日先着300人、無料。

③植木まつりでは市内緑化活動団体のPR、花苗や植木の販売、木の実とドングリのクラフトワークなどが楽しめる。緑化講習会「かおるハーブの寄せ植え」講座・講演、児童を対象とした花苗の無償配布、苗木の無償配布は事前受付終了済み。④消防広場では、地震や煙体験、ちびっ子ロープ渡り体験、消防音楽隊コンサート(26日午前11時)などを開催。

⑤境川みんなのかわまち春では、カヌーやEボート(ともに高校生以上500円、4歳―中学生100円)、べか舟や伝馬船(ともに高校生以上300円、4歳―中学生100円)に乗船できる。自治会や神輿愛好会、成田ゆめ牧場の出店あり。⑥はたらくくるまコーナーではパトカーや移動交番が並ぶ。⑦スコシこどもがつくるまちは、働いて得た給与で遊べる。対象は小中学生で、入場料500円。

⑧出店は延べ100店で、半数が飲食や販売、もう半数が団体PRや遊び、体験。⑨ゲームは大乱闘スマッシュブラザーズSPECIALの勝ち抜きイベント。青少年館で開催。無料。⑩ものづくり体験では、26日はオリジナルネームプレート、27日はメモ帳を作る。

⑪浦安貝類加工協同組合青友会が魚介類を販売。27日午前10時から、売り切れ次第終了。⑫フリーマーケットは人との交流が目的で、主に自己の手作り品や不用品(衣類)などを扱う。⑬浦安藝大では、浦安の土を使って2人一組で器を作る。各日4回開き、定員は各回3組。

なお、両日とも会場周辺道路で交通規制が行われ、おさんぽバス舞浜線と路線バス6系統市役所線は一部バス停を通過、う回ルートで運行する。

ページのトップ

法華経寺の町の魅力どう広める 高齢化で目立つ参道空き店舗 市川市も支援 協議会と再生策模索

開会を前に寺町の魅力や課題について語る田中上人(右上)

事業提案に対し、参加者から集められた付箋のメモを読み込む協議会メンバー

正月三が日の初詣には、例年約45万人もが訪れる中山法華経寺。成田山の約300万人には及ばないものの、県内屈指、市川市内でトップの参拝客を誇る。北には奥之院もあり、南は仁王門(赤門)、総門(黒門)をくぐり、駅まで参道商店街が続くおしゃれな寺町だ。しかし、客足の減少と高齢化で空き店舗が目立ち、飲食店もほとんどないことから、ふだんの人通りは驚くほどに少ない。市も対策予算を組み、中山まちづくり協議会が起死回生に動くが、効果的な一手が打てないでいる。

2月半ばから3月3日まで開かれた中山のおひなまつりに、京成線で来たという家族連れは「市内にこんなに立派な寺町があるとは知らなかった」と、ベビーカーを押しながら、石畳の参道をのんびりと歩いていった。

今月上旬の桜の時期も、花見客でにぎわいを見せたが、法華経寺と駅を往復して帰ってしまう人が多い。

■ ■

法華経寺の本院大客殿で3月23日、中山まちづくり協議会の「中山まちづくり事業案プレゼン交流会」が開かれた。

法華経寺の田中見定上人▼中山町会の平野昭紘会長▼風物詩にもなっている中山のおひなまつりを長年手がけてきた元町会長の杉山巳佐喜顧問▼中山参道商店会の松丸容理子会長▼市川市の田中甲市長―らのほか、JR下総中山駅側の船橋市の中山商店会や一般の参加者も集まった。

赤門に近い安房神社境内には、町会会館もあるが、こうした会議の際には、法華経寺に人が集まる一体感が寺町にはある。

■ ■

交流会では、さまざまな課題が提起された。田中上人はあいさつで、「(1987年から97年にかけての)祖師堂の改修(解体修理)の10年間で人の流れが止まってしまった」と指摘した。

事業提案では、24軒中8軒が空き店舗になっている現状や、食事ができる店が限られていて、法華経寺に来ても、昼食をはさんで滞在できないことなどを踏まえ、3班がプレゼンテーション。

「駐車場化しないよう、まちづくりのあるべき姿を示して地権者にアプローチする」▼「(カプセルトイの)まちガチャでの魅力発信」▼「『おひなまつり』以外にも、七夕など、家族連れや若い世代、子供たちの参加につながるイベントの開催」▼「空き店舗を活用した休憩スペースの設置」▼「市場調査も兼ねた駐車場でのキッチンカーの出店」▼「船橋市域との連携、共通イベントでの交流」▼「歩行者天国の実現」▼「東山魁夷記念館との共同イベント」―などが挙げられた。

これまでも、手をこまねいてきたわけではない。中山まちづくり協議会は2003年度以降、中山参道地区街づくり協定の締結、国の街なみ環境整備事業、電線地中化、市の中山参道景観重点地区指定などを経て、21年度には、まちづくり功労者国土交通大臣表彰を受賞するなど、かなり活発に活動してきた。

ただ、参道商店会長の松丸さんは「厳しい状況を知って、市も空き店舗対策などに2000万円の予算(中山参道活性化事業)を組んで支援してくれているが、高齢化で若手の実動部隊がいなくなり、どれだけがんばれるか…」と先行きの不安を打ち明ける。

法華経寺は、鎌倉時代に日蓮大聖人が最初に開いた霊場で、世界有数の荒行の地として知られる。建物や古文書が国指定文化財に指定され、小寺院や駅につながる参道、近隣住宅街の緑あふれる景観に加えて、近くには市の東山魁夷記念館もある。

地域のポテンシャルは、十分にある。貴重な中山の寺町をどう守り、未来につなげていくか、一市民としても応援し、考えていきたいと思う。

ページのトップ

身近な困りごとからビジネスプラン 浦安で高校生向け起業講座

プレゼン後、社長ら(手前)のアドバイスを聞く高校生

浦安市内在住の高校生を対象とした起業講座(浦安市青少年館主催。全3回)が3月30日まで開かれ、高校生が身近な困りごとから企画し、ビジネスモデル化する過程を体験した。

講座では、身近な困りごとを出し合い、その解決策を探る中で、2つのグループがそれぞれ「睡眠不足」と「店の行列」を解消するアイデアをスマホアプリを使う形で企画し、理解してもらいやすいプレゼンテーションについても実践した。

審査員は、ビジネスコンテストで入賞した同講座修了生や、浦安で洗剤を使わないコインランドリーを開発、全国展開している高梨健太郎社長らが務め、高校生のそれぞれのプランに対し、自分たちの事業を例にさまざまなアドバイスをした。

講座終了後、受講生の清水柾匡さん(高校3年=当時)は「ビジネスチャンスは特別ではなく身近な課題から生まれることと、AIの使い方を教わった。大学でたくさんチャレンジして成功したい」、林優依花さん(同1年)は「会社の仕組み、AIの使い方、ビジネスコンテストで入賞した人の発表を聞いて、興味がさらに膨らんだ」と話した。

ページのトップ

家族や恩師の支えで成長 市川市の「あそ美」メンバー「似顔絵アーティスト」として活躍

似顔絵アーティストとしてデビューした渡部寛人さん(家族提供)

特別支援学校卒業後もアート制作を続けられる場である市川市の「あそ美」のメンバー(24)が、大型商業施設などのイベントで「似顔絵アーティスト」として活躍し、支えてきた家族や恩師ら、周囲を勇気づけている。似顔絵を描いてもらった人からの感謝の言葉に、本人も、「とても楽しい、顔を見て上手く描けるのがうれしい」と、はじけるような笑顔で話す。今月26日には、行徳駅前の行徳朝イチでも、似顔絵を描く予定だ。

■絵の師と出会う

似顔絵アーティストとして活躍するのは、市川市北部に住む渡部寛人さん。

平日は、市内の職場に電車とバスを乗り継いで通勤し、そこを拠点に市内で仕事をし、夕方に帰宅する毎日だ。

料理も得意で、家族の食事をつくったり、週末には、こども食堂で調理の手伝いをしたりすることもある。

もともと、動物やキャラクターの絵が得意で、小学校の特殊学級の頃から、「『上手だね』とほめてもらったり、『才能を伸ばしてあげて』と言われたりしていた」(寛人さんの母)という。

県立の支援学校の高等部では、係の新聞や学級新聞の挿絵や似顔絵を描き、卒業時には、3年生の担任、副担任ら29人の似顔絵を卒業文集に掲載した。文集の絵は、特徴をとらえ、30人近い顔を見ごとに描き分けている。

2019年春に社会人になり、コロナ禍明けの23年夏から、恩師の紹介で、「あそ美」で絵を描くようになった。そこで出会ったのが、あそ美を運営する佐藤宏之さんだ。

佐藤さんは、東京芸大出身の特別支援学校教諭で、寛人さんに偉人の絵を描く機会を与え、昨年春と秋に古民家で開いた「おまたせカフェ」では、お客さんの絵を描くなどして、現在の似顔絵活動につながった。

■外部イベントで

その佐藤さんが発案し、昨年12月に葛飾八幡宮の参道のニューボロイチで、今年2月には行徳朝イチで、寛人さんの似顔絵コーナーが設けられた。

さらに、ソーシャルデザインを手がける著名なグラフィックデザイナーとの縁で、1月に木更津、3月に川崎市の商業施設でも、「仕事」として依頼され、それぞれ2日間の日程で出向いた。

寛人さんの似顔絵は、早ければ1人1分程度で描き上げるが、1時間半も2時間も、集中してペンを持ち続けた。

「佐藤先生はほめてくれるが、実際はどうなのだろうと心配だった」(寛人さんの母)が、「すごく似ている」「家に飾ります」というお客さんの笑顔から会話も生まれ、よかったと実感した。

佐藤さんからも、全部描き上げて、「がんばったね、すごいね」と声をかけてもらい、「絵のことだけでなく、人格を尊重し、寛人自身を褒めてくれる機会をもらえたことは、新たな喜びだった」(同)と話す。

仕事をしながらの活動だが、「本人がよく、『人の役に立ちたい』と口にするように、人を笑顔にする絵を描き続けてほしい」という母の思いは、寛人さんの温かい絵に表現されているようだ。

ページのトップ

「市民の声を丁寧に拾い、進めたい」 内田市長、3期目の初登庁

花束を手に、職員と市議からの拍手を受けて初登庁する内田市長

花束を手に、職員と市議からの拍手を受けて初登庁する内田市長浦安市長選で無投票による3選を果たした内田悦嗣市長(60)が任期初日の3月26日、初登庁した。

午前9時に正面玄関に到着した内田市長は職員から手渡された花束を手にし、職員と市議の拍手で迎えられ、「よろしくお願い致します」とあいさつ、一礼した。

その後の会見では、無投票だったことについて、「私に対するご批判などが見えなかっただけに、市民の皆さんの期待を裏切らないように、声を丁寧に一つ一つ拾いながら進めていきたい」とした。また、「多くの皆さんは、浦安市はまだまだ若い街だという意識を持っていると思うが、実は成熟期。今後10年、20年をにらむと次の4年間はその礎となる大切な時期。粉骨砕身、頑張りたい」とした。

課題については、街のメンテナンスを挙げ、「学校やクリーンセンター、火葬場、公民館など公共施設が建ててから30、40年以上経過するなど老朽化し、また、人口構成の偏りもあるので、市民サービスを落とさないためにも、もっとスピードを上げてきちんと判断しながら進めていきたい」とした。

さらに、街全体として住宅対策も積極的に進めていくことの必要性も示し、「問題は価格が高く、若い人が住めないこと。都市計画にまで踏み込んでいかなければいけない。30代のお子さんを抱えた世代が住めるよう、市内での住み替えられるサイクル構築を検討したい」と話した。

ページのトップ

浦安市民が電話de詐欺を未然防止 浦安署長が感謝状授与

池田署長(前列左)から受けた感謝状を手にする伊藤さん(同中央)

電話de詐欺被害を未然に防いだとして、浦安市内在住の会社員・伊藤眞弓さんが3月19日、浦安警察署の池田俊二署長から感謝状を受けた。

今年2月18日午前11時ごろ、70代の男性が携帯電話で通話しながら、JR新浦安駅近くの銀行でATMを操作していたことから、電話de詐欺を疑い、最寄りの交番に通報、駆けつけた警察官が男性を諭し、被害が未然に防がれた。

市の公式LINEなどに登録し、犯罪情報などを日ごろから入手している伊藤さんは、「父と同じくらいの年齢の男性が、身内ではない人とのような会話をしていて怪しかった。見ず知らずの人だから話を聞いてくれないかもしれないと思い、声はかけず、交番まで走った。あの時声かけていればと後悔したくなかった。間に合って良かった」と言う。アドバイスとしては、「たとえ間違っていても、被害に遭わないように、通報した方がいい」とした。

ページのトップ

歴史や自然たどり魅力再発見 放水路で二分の北と南つなぐ 「市川街歩きの会」発足7年半

安国寺で記念撮影をする参加者(同会提供)

曽谷城跡で説明をする原田さん(同会提供)

市域を割るように江戸川放水路が流れ、東京にアクセスする鉄道路線によって、生活圏や経済圏が二分されてしまっている市川市をつなごうと、7年半にわたって活動しているグループがある。原田良博さん(62)が主宰する「市川街歩きの会」だ。現役世代の参加者も多いため、年に数回の不定期開催だが、春の北部地域を歩いた8日の街歩きには、50人以上が参加した。歴史や自然に恵まれた市川再発見の旅は、これからも続く。

■スリバチ歩き

原田さんは、ただのウォーキング愛好家でも、街中散歩の達人でもない。本業は包装資材会社の役員だが、出身大学の地理学会にも所属する専門家だ。

都内でいえば、山の手と下町のような、台地と低地が入り組む「スリバチ」の地形と、そこに形成される街の姿に関心があり、スリバチ学会にも参加している。

地元の市川市での活動を始めたのは、市川商工会議所青年部の街歩きのイベントに、自ら参加したのがきっかけ。これまで付き合いのなかった人たちが、街歩きを通じて交流することに刺激を受け、2017年9月に、市川街歩きの会を立ち上げた。

特に、原田さんが力を入れているのは、地形を通して知るその土地や街の成り立ち、豊かな市川市の歴史、文化、自然への理解を深めることだ。

■入念な下調べ

幼少期から市川で育った原田さんだが、街歩きの開催にあたっては入念に下調べし、資料を集め、メンバーと下見もして市川の魅力を自ら再発見し、参加者にも感じてもらうのを心がけている。

ゆかりの地をたどり、県外に足を延ばすこともあるが、基本的には、▼国府台、国分など「北西部」▼曽谷、宮久保、大野、大町など「北東部」▼市川、本八幡、原木、高谷など「中部」▼行徳や臨海部の「南部」―の4つの地域を日帰りで歩く。

■ゴールは…

公式には15回目、番外編も含めると20回を超えた8日の街歩きは、通常の鉄道駅ではなく、道の駅いちかわ(国分)をスタート。

すでに五月人形と鯉のぼりシーズンに入った秀光人形工房に立ち寄った後、印旛沼方面に広がる「下総台地のへり」(原田さん)にあたる弁天池、曽谷貝塚、安国寺、曽谷城跡などをめぐった。

その後、本八幡駅周辺の白幡天神社、文豪の永井荷風の旧宅、サイゼリヤ1号店(教育記念館)を経て、大人の遠足なので、ゴールは懇親会だ。

1919(大正8)年、都県境に流れていた江戸川に放水路ができたことで、市川市は、放水路と旧江戸川の分岐点がある稲荷木以北と、対岸の河原以南に、地理的に二分された。

北部の人は分岐する手前の江戸川が生活圏にあり、南部の人にとっての江戸川は放水路。原田さんは「同じ市内でも、北部と南部では、江戸川の流れも呼び方も変わってしまう」と話し、市川市を一つにしたいと願う。

原田さんもまだ60代前半、メンバーには30代の現役世代も増えてきているといい、市川街歩きの旅は、未来へとつながっている。

ページのトップ

川と陸から歴史をめぐる 浦安市郷土博・ぶらり浦安ガイドが案内

木造船で境川を上る

蒸気船の船着き場跡などを見学

浦安市郷土博物館とボランティアガイドのぶらり浦安ガイドが案内する文化財めぐりが15日に開かれ、川と陸から文化財を見学した。

一行は同博物館裏の境川から木造の伝馬船に乗って1・2㌔ほど上りながら、普段見られない川面からの街並みを見学。学芸員から漁師町時代の生活、貝や海苔などを採る船などについて聞いた。

東西線浦安駅近くの新橋脇で下船すると、町役場跡や、深川や両国などを結ぶ蒸気船の船着き場跡、行徳とのもめごとがあった「おっぱらみ」などをめぐり、浦安の歴史を学んだ。同イベントはボランティア団体との企画でもあったことから、参加者はアサリ串やせんべいなど地域の土産物も買って楽しんだ。

ページのトップ

ソルトビーチハイボール誕生 きょう いちかわ産フェスタで販売 市川オリジナル 県産材料で

お披露目に向け、手づくりしたのれんを掲げる会のメンバー

江戸切子をデザインしたプラカップに入ったソルトビーチハイボール

勝浦市の製塩所など、〝聖地〟の視察も(同会提供)

「ソルトビーチハイボール」が、市川市で誕生する。和訳すると、塩浜ハイボール。塩浜生まれでも塩浜限定販売でもないが、わくわくするようなネーミングから、企画が始まった。三番瀬の干潟再生計画や、マリンパーク構想が浮上する塩浜地区を盛り上げようという、エールの意味もある。たくさんのメンバーの思いの詰まったハイボールは、15日に県立現代産業科学館で開かれる「いちかわ産フェスタ」に初登場する。

■お店で飲もう

瓶や缶飲料として商品化されるのではなく、市内のお店やイベント会場で、市川産、あるいは千葉県産のものを使って広まることを想定している。

お隣の船橋市の「小松菜ハイボール」が、いろいろなお店で飲まれているイメージだ。

発起人は、京葉国府台マルシェでもおなじみの京葉不動産管理の取締役、宮田克仁さん。そこに、市川街歩きの会の原田良博さんが主宰する市川チョイ呑み倶楽部のメンバーや、行徳エリアで歴史文化活動をしている行徳郷土文化懇話会の北田美奈子さんらが中心メンバーとして加わり、「ソルトビーチハイボールの会」を結成した。

■〝聖地〟で調達

使うのは、▼おいしい井戸水が豊富に湧き、酒蔵が並ぶ久留里(君津市)の須藤本家のスコッチウイスキー「房総ウイスキー」▼月と満月の満潮時の海水を使い、昔ながらの平釜式製法でつくる勝浦市の勝浦塩製作研究所の塩▼地元の市川市大野町の農家のレモン▼南大野の松丸農産のはちみつ―と、市販の炭酸だ。

2月下旬には、宮田さんらメンバーが、「ソルトビーチハイボールの聖地を巡る」として、南房総に視察を兼ねた小旅行も。

縁に塩を付けたグラスに注いだウイスキーを炭酸で割り、6等分にカットしたレモンを添え、はちみつはお好みで、できあがり。

■グッズや曲も

いちかわ産フェスタでは、プラスティック製の江戸切子デザインのカップに入れて、販売する。缶バッジや、曲も完成した。

ブースは、会場内の本部とパフォーマンススペースに近い場所に、「潤の珈琲」(湊新田1)が出店し、シングル600円、ダブル650円と、もっと濃いめの「暴走ハイボール」700円に、ノンアルコールの品ぞろえを予定している。

カクテルのようなトロピカル風味の仕上がりだが、味はフェスタでのお楽しみということで…。

ページのトップ

浦安市長選 内田氏3選 政策課題は災害対策など

内田悦嗣氏

浦安市長選が9日に告示され、無所属で現職の内田悦嗣氏(60)が無投票で3期目の当選を決めた。

同市長選は、同日午後5時に立候補の届け出が締め切られ、内田氏以外に立候補の届け出がなかった。

内田氏は2017年3月の市長選で初当選。3期目出馬にあたっては、「コロナ禍で失ったものを取り戻しながらまちを前進させたい」と訴えるとともに、基本的なコンセプトとして「やさしさつなぐまちづくり」を掲げ、「やさしいまちは強いまち。まちづくりは人を思うことから始まる」とした。2期目に掲げた公約については、90項目のうち73%(66項目)は完了し、27%(24項目)はすでに取り組みを始め、政策着手率は100%と訴えていた。

3選が決まると、内田氏は「おごることなく、市民の皆さんの声を拾いながら市政運営をしていく決意を新たにした」と述べた。

今後の政策課題については木造密集住宅の解消、避難所運営の見直しなど災害対策を挙げた。また、0~2歳児の保育料無償化、公共空間の防犯カメラの増設、特養ホームや認知症対応グループホームの整備なども進めていく考え。

ページのトップ

防災、まちづくりの課題解消へ 浦安市猫実A地区土地区画整理 完成記念式典

完成記念碑の除幕を行う内田市長(左から3人目)ら

浦安市の猫実3丁目と4丁目の境の新中通と、その周辺を区域とする「猫実A地区土地区画整理事業」の完成記念式典が2月23日、同地区内の猫実すみれ公園で開かれた。

元町地域の中央部に位置する堀江2・3丁目、猫実3・4丁目の区域は漁師町時代の中心地で、浦安の歴史や文化をいまに伝える貴重な地。ただ、国が公表した「地震時等に著しく危険な密集市街地」が含まれ、市は、安心・安全、防災のまちづくりを目指し、その解消を進めている。

こうした地区の一部の猫実A地区は、消防など緊急車両車両が通れない細い路地が多く、建て替えも困難な状況だが、地域住民との協働で土地区画整理事業を進めてきた。

式典では、内田悦嗣市長が「猫実A地区土地区画整理事業は、事業認可から6年の歳月を経て、完成に至ることができた。これも一重に権利者をはじめとした地域住民、審議会委員や評価員など関係者の皆さまのご支援とご尽力の賜物と心から御礼申し上げます」とあいさつし、感謝状を贈った。

完成記念碑は、石碑ではない親しみやすいもの。その周囲には、参列者でスミレの苗を植えた。

ページのトップ

浦安市、「書かない窓口」運用開始 各種申請書 スマホで作成

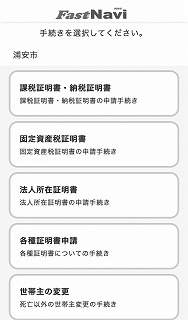

書かない窓口のスマホ画面

スマホ手続き申請リンク

浦安市は2月25日から、スマートフォンで11手続きの申請書を事前に作成でき、市役所での手続き滞在時間の短縮につながる「書かない窓口」システムの運用を始めた。マイナンバーカードの電子証明書の更新などの手続きも窓口で自動作成できる。同システムは、マイナンバーカードの電子証明書の更新、また、転入出や確定申告の時期に合わせて導入した。

書かない窓口は、デジタル技術を使い、地方自治体の業務改革を伴って、住民の各種手続き申請の手書きの負担や所要時間、職員の受付処理業務の負荷を軽減することが目的。政府が推進し、現在、全国の自治体の半数ほどが導入しているという。

浦安市では、令和5年度末時点の各種手続き約1100種類(年間延べ約121万3000件)を調査し、「手広く取り組む方法もあるが、まずは確実に、スモールスタートで」(情報政策課)、11手続き(約21万件分)から始めた。具体的には転入出や転居、世帯変更、印鑑登録(申請、亡失、廃止、証明書交付)、住民票の写し等交付、戸籍証明等の交付、確定申告などで必要な市税証明交付。

スマートフォンで申請書の種別=写真=を選び、自分のeメールアドレスを入力して認証し、質問に応じて入力することで、申請書の情報を備えた二次元コードが作成できる。市役所で二次元コードを読み取り、申請書を印刷できる。

市民課などの窓口では、書類の書き方についての細かい注意書きがあるが、それらを読み込んで書く必要はなく、より簡単に作成できる。職員も住民の質問にそれぞれ応じる必要がなく、負荷を減らせる。2つの申請書を同時に作る場合には名前と住所の入力は1度で済む。

マイナンバーカードの電子証明書については、同カードを持参し、窓口でカードを読み取ることで、タブレット内の申請書に情報が転記され、内容を確認、必要なら情報を追加入力をすることで、申請書が完成する。

ページのトップ

道路陥没事故の緊急点検 市川市と県 現時点で「異常なし」

千葉県の管路の緊急点検状況(県HPから)

開会中の市川市の2月定例議会の代表質問で、埼玉県八潮市で今年1月28日に発生した道路陥没事故を受け、市内下水道の安全性や対策について、主要会派が取り上げた。

下水道部は答弁で、1月29日から2月6日にかけて、市内の下水道管路の緊急点検を実施し、現時点では「異常は確認されなかった」とした。

具体的には、幹線管路が敷設されている道路の路面状態に加え、管路内部については、マンホールを開け、点検用ミラーで確認した。市川市の管理する下水道管は、小口径のものが9割を占めており、ミラーによる点検が中心という。

今回の緊急点検に限らず、市は日常的なパトロールで管路周辺の路面の状態、また、定期的な清掃、保守点検の際に、マンホールと管路内部の確認をしている。

下水から発生する硫化水素による腐食の可能性が大きな管路については、5年に1回以上の点検を国が義務付けている。

市内では、市が管理する菅野終末処理場の処理区で、支障物を避けるために部分的に深くなるなどの40カ所が該当し、2年に1回、もしくは毎年、点検しているという。

市は引き続き、事故などの発生を未然に防ぐため、「異常個所の早期発見、早期対応によって適切な維持管理に努めていく」(下水道部)としている。

市は、ホームページや市民向けのSNSによる情報発信でも、「市の管理する公共下水道の幹線管路などの緊急点検を行い、異常などは認められなかった」と公表している。

同時に、県が管理する流域下水道に関しても、「市道の路面の目視による緊急点検で、異常がないことを確認した」としている。

◆

千葉県は、管路の緊急点検と、路上からの空洞調査を行った結果を県のホームページで公表しており、5日時点で、「管路の腐食などがある箇所」「概ね地下1・5㍍以上の深さに空洞の可能性がある箇所」は確認されていない。

市川市内での県の調査は、「江戸川第二終末処理場(市川市)」に接続している口径2㍍以上の下水道管路と、江戸川左岸流域の管路が対象になっている。

浦安市も安全確認

浦安市では、国から口径2㍍以上の下水道管の点検、報告の指示を受け、1月30日に下水道と雨水管の緊急点検を実施し、大規模な道路陥没に直結するような破損は確認されなかったという。

ページのトップ

市川市の来年度予算案 審議入り 来春の市長選控え 過去最大 話題性よりも事業効果精査を

市川市の2月定例議会の代表質問が21日始まり、2025年度当初予算案の審議がスタートした。当初予算案は、一般会計が前年度比118億円(6・7%)増の1886億円で、2年続けて過去最大を更新した。田中甲市長の任期最終年度の予算で、「思いを込め、やり残した事業を盛り込んだ」としたが、結婚前の同棲カップルへの家賃補助など、バラマキ的な予算に対し、最大会派の自民党からも、効果を精査する必要性が指摘された。

■扶助費2桁増

市川市の当初予算案は、特別会計と公営企業会計を合わせると、予算総額は2922億6200万円で、前年度比127憶4800万円(4・6%)増。

このうち、一般会計の1886億円は、「歳入」が、景気回復や納税義務者増に伴う、個人市民税、固定資産税など市税の増加(前年度比6・4%増)▼地方消費税交付金などの増加(同10・5%増)―などを見込む。

一方、「歳出」は、▼職員人件費の増加(同0・7%増)▼物価高騰や賃金引き上げに伴う、物件費の増加(同3・2%増)▼国の公定価格上昇と利用者増による生活保護費など扶助費の増加(同10・1%増)▼斎場建て替えやクリーンセンター整備工事の着手、本八幡駅北口駅前の再開発事業の継続など、大型案件の普通建設事業費の増加(同22・9%増)―などで大きく膨らんだ。

また、歳入増を背景に、将来的な大型公共施設の再整備に向け、公共施設整備基金に15億円を積み立て、残高が82億円に拡大した。

財政部は、「歳出の平準化を目的に、積極的に積み立てた」と説明している。

■同棲を推奨?

言うまでもなく、予算規模が大きくなることが、市勢の拡大を表すわけではなく、予算は当然、市民の税金に裏づけられている。

田中市長も5日の記者会見で、過去最大の予算を「喜べるものではない」と明言したが、財政健全化の観点からも、特に新規事業に関しては、事業の公平性の担保と効果の精査が求められ、議会の厳しいチェックが必要だ。

当初予算案では、学生や外国人、LGBTQ(性的少数者)を含め、結婚前の39歳以下の同棲カップルも対象に、「結婚準備・新婚生活住まい応援事業」(両事業それぞれ敷金、家賃など最大で1年間、29万円を補助)として、1億36万5千円を計上した。田中市長が記者会見で、「市川市は、LGBTQも認める社会」とアピールした重点施策だ。

本来ならば、予算措置によって、市外からどれだけの人口が流入し、定着するか、また、返納義務が生じない制度設計のため、結婚しない割合をどの程度見込むのかの試算と精査が不可欠。

創生市川・自民党第1の小泉文人議員も代表質問で、国の少子化対策の結婚新生活支援事業の十分な活用や、不正利用対策などについて問題提起した。

これに対し、こども部は「結婚を目指す若者を後押しし、早い段階から市川市での居住を選択してもらう」のが狙いとし、不正利用対策として、「申請の際には窓口で面談し、必要があれば電話、訪問での状況確認に応じてもらうようにする」などを挙げた。

また、小泉氏が財政部の判断の根拠を質問したのに対し、同部は「予算化に向けて議論を重ね、『(一部に賛成が得られない)同棲を対象にすることが行政の支援策としてなじむか』『同棲段階からの支援が少子化対策につながるか』『国庫補助事業の制度の上乗せで、一般財源を投じる必要があるかという課題もあった』」と認めたうえで、近隣市に先駆けて若年層を呼び込むことへの期待や、全国初の取り組みの意義を強調した。

■補正でも前例

今年度の12月補正予算でも、住民の女性が連れ去られた市内での強盗致傷事件を受け、100台のカメラ付き防犯灯設置事業に1870万円が計上され、報道各社のニュースで取り上げられた。

しかし、各自治会から設置場所の要望を取りまとめ、3月末までに設置されるのは約半数のみ。犯罪の抑止力になったと言えなくもないが、情報発信が先行したのに対し、市民への恩恵はまだ届いておらず、関心も低い。

同じく12月補正予算では、田中市長の大会あいさつでの表明をきっかけに、妙典少年野球場の砂埃対策の人工芝設置が決定、3千万円が計上された。他に何カ所もある少年野球場整備との施策のバランスや、決定プロセスに、議会から批判が出た経緯がある。

前向きな市の施策の情報発信や、将来を見据えた若年層の流入策は重要だ。しかし、景気動向が、賃金上昇につながっているとはいえない状況にある。市民の税金を使うにあたって、議会では、事業効果を踏まえた慎重な審議を尽くしてほしい。

市川市、来年度当初予算案 主な新規事業

【脱炭素社会の実現】

▼省エネルギー家電導入促進事業=ICHICO(1億27万6千円)

【結婚から子育ての支援の充実】

▼結婚準備・新婚生活住まい応援事業(1億36万5千円)▼中高生の居場所づくり事業(426万5千円)

【防犯の強化と地域振興】

▼犯罪被害者など支援事業(66万6千円)▼防犯用品など導入促進事業=ICHICO(2512万6千円)▼再犯防止推進計画策定事業(30万円)

【防災・消防力の向上】

▼南部地区消防防災施設整備事業=南消防署建て替え(7775万円)

【産業・観光の活性化】

▼中山参道活性化事業(2千万円)

【文化・芸術・スポーツの振興】

▼多目的屋外運動場整備事業(1億8千万円)▼全国国府サミット事業(2935万8千円)▼文化施設広報事業(24万円)▼仮称・東市川スポーツプラザ整備事業=市民プール解体設計(1600万円)

【まちづくりの推進】

▼霊園再整備事業(1500万円)

【教育・学習環境の充実】

▼みらいサポーター事業(1億2379万4千円)▼学校運営支援事業(1710万円)▼部活動地域移行推進事業(763万8千円)

【業務の公平・公正・効率化】

▼市議会ICT化推進事業(1293万1千円)▼遠隔相談窓口システム事業=行徳支所(789万円)▼内部公益通報外部窓口設置事業(52万円)▼広域連携推進事業(10万円)▼情報システム統括事業=クリーンセンター一般ごみ受入予約システム(84万5千円)▼戸籍事務費=氏名振り仮名記載(1億467万9千円)▼住民基本台帳事務費=氏名振り仮名記載(996万3千円)

ページのトップ

春の訪れ 河津桜が開花 浦安・堀江のさくら広場

咲き出した河津桜の蜜をメジロがなめる

浦安市のフラワー通り公園さくら広場(堀江3の11)で河津桜が咲き始め、地域の人々が春の訪れを楽しんでいる。

市内の女性によると、花は2月20日ごろには開いていて、3本ある桜は、木の下層部の3分の1ほどが色づいている。

広場にはお年寄りや犬の散歩をする夫婦、近くにある堀江つどいの広場(子育てサロン)を利用する親子らも、日増しに開くかわいらしい花を眺めて楽しんでいた。

この日は、スズメよりも小さなメジロが2羽でやって来て、花びらを散らすことなく、蜜をなめていた。

ベビーカーを押して公園に来た母親は「やっぱり、河津桜は春を知らせてくれる花で、ピンクが濃くてきれい」、子供も「お花きれいだねー」と話していた。

ページのトップ

子育てのまちに800体の雛人形 中山のおひなまつり

安房神社の雛人形

中山法華経寺本院(奥は鬼子母神)の雛人形

「鬼子母神」を祀り、子育てや学業にご利益があるとして信仰されている中山法華経寺の門前の中山町で、風物詩の「子育てのまち 中山のおひなまつり」が、3月3日まで開かれている。中山のおひなまつりは15年目で、鎌倉時代創建の法華経寺の歴史に比べれば浅いが、多くの関係者の努力で町に根付き、他県からも観光客が訪れる。南はJR下総中山駅周辺から北は奥之院界隈まで、約800体の雛人形や吊るし雛を飾り、子供たちの成長と町の人、訪れる人の幸せを祝う。

■笑顔で過ごす

初日の15日には、法華経寺本院で開会のイベントが開かれ、田中見定上人は「おひなまつりのうれしい気持ちを家に持ち帰り、子供も大人も楽しく笑顔で過ごしてほしい」とあいさつした。

中山のおひなまつりは、中山まちづくり協議会が主催し、市や商店会、町会、法華経寺や周辺寺院が後援、東山魁夷記念館も協力している。

当初から、運営に関わってきた中山町会顧問の杉山巳佐喜さん(84)によれば、おひなまつりは、参道商店会にある市の「清華園」に雛人形を飾ったのが始まり。

■新たな参加も

今では、下総中山駅の南口の飲食店から、駅、銀行、北口の中山商店会、中山参道商店会のショーウインドウや、空き店舗を活用したブース、安房神社、法華経寺、奥の院、今年は新たに若宮公民館も加わるなど、町を挙げた取り組みが広がっている。

雛人形は寄贈されたり、祭りの間だけ借りたりしているものだが、初参加の若宮公民館には、新たに寄贈された七段飾りと、吊るし雛が飾られている。

神社の石段などに、たくさんの雛人形を並べる勝浦市の「ビッグひな祭り」も有名だが、中山のおひなまつりは、それぞれの段飾りを「正しい並び方で飾る」(杉山さん)のが特徴だ。訪れる人から、雛人形の並びにまつわる地域の風習や、時代背景について教わることもあるという。

■次代につなぐ

法華経寺では、本院正面から鬼子母神までの廊下に、雛人形が並ぶほか、15日のオープニングと、3月2日のおひなまつりイベントには、みどり幼稚園の合唱や中山小学校、第四中学校の吹奏楽、櫻川流江戸芸かっぽれ、講談も。

ほかにも、安房神社境内の中山町会会館などでは、期間中の休日にゲストを呼んだイベント、また、おひなまつりの各会場を結ぶ、こどもクイズラリーなども予定されている。

ここまで大きくなった中山のおひなまつりだが、参道では、後継者がいなくて店を閉じる例もあり、杉山さんは「これからの世代に、町の伝統をどうつないでいくかが課題」と話す。

法華経寺 参道活性化を推進

市川市が来年度予算に2千万円

市川市は2025年度予算で、空き店舗ができるなど、にぎわいが失われつつある中山法華経寺の参道に関し、これまで以上に魅力を高めて情報発信し、訪れる人を増やすための「中山参道活性化事業」として、2千万円を計上した。

具体的には、❶法華経寺の貴重な文化財や地域の情報をSNSなどで発信するほか、フリーマーケットやマルシェの開催❷中山参道商店会の空き店舗を期間限定で貸し出し、新規事業を応援するチャレンジショップ開設❸商業的にも大きな可能性のある中山参道の活性化プラン策定―が柱。

中山地区は、2003年度に中山まちづくり協議会が設立され、法華経寺を中心とした寺町の緑豊かで風情のある景観を残しながら、にぎわいのある商店街をつくろうと、町を挙げて取り組んできている。

市川市の景観条例に基づく、唯一の景観重点地区にも指定されているが、商店や町のにぎわいをどう取り戻すかが、課題になっている。

ページのトップ

浦安市に「学びの多様化学校」 不登校の生徒に少人数授業、新教科

浦安市は4月、不登校で学校に通えない中学生を対象とした、新たな学びの選択肢として「学びの多様化学校」を開校する。

学びの多様化学校は文科省が認可。2004(平成16)年度以降、全国で公立や私立の小学校から高校までで設置が進められている。千葉県内では、習志野市とともに浦安市が来年度初めて設置する。

浦安市では、「浦安市立浦安中学校分教室UMI」の名で、市消防本部と市役所の間にある市集合事務所(猫実1の12の38)4階に設置される。愛称は「UMI」(うみ)。

対象は、市内在住で、令和7年度に市立中学校に在籍する生徒で、進学や学習の意欲はあるが、概ね1年以内に不登校(30日以上)、または不登校傾向にあり、同分教室に登校して学ぶ意欲がある生徒(現児童含む)。但し、オンライン授業のみでの入室はできない。

各学年の定員は10人程度で、少人数学習を行う。年間の授業時間数は通常よりも2割程度削減し、特別の教育課程を取り入れる。削減した授業数は、新設教科や特別活動、家庭学習などで補う計画。

新たに取り入れる教科(学びスタジアム)は「学ぶ意欲を喚起する」「確かな学びを身につける」「自分の良さや可能性を再発見する」の3つ。地域の人や専門家のゲストティーチャーによる授業で社会とのかかわりを育むとともに、自分で活動や課題を選択・設定することで学びを深め、併せて学びを確かにすることで自信を持てるようにする。進学や将来の夢などに挑戦する力も育てる考え。

教室は、通常の学校をイメージさせない設えとする計画で、3月中旬ごろをめどに整備中。入室生徒がリラックスして過ごせる多目的スペースも設ける。

登校時間は午前9時、下校時間は午後3時半(5時間授業時)。昼食は弁当を持参する。制服と上履きはなく、校則は浦安中に準ずる。部活動に参加したい場合は、浦安中の部活動に参加できる。体育祭や文化祭、修学旅行などの行事については、生徒の意見を重視していく考え。

なお、市教委は19日現在、定員に若干の余裕があるとし、でき得る限り相談に応じていきたいと言う。

問い合わせは市教育センター(☎381・7961番)。

ページのトップ

密集市街地解消の取り組み紹介 浦安駅前でパネル展

職員も市民の質問に応じて解説したパネル展

浦安市は16日、東西線浦安駅周辺にある密集市街地(堀江・猫実の各一部、当代島)の解消に向けた取り組みを紹介する密集市街地防災まちづくりパネル展示会を、浦安駅前広場で開いた。

該当地区には、漁師町時代から続く街並みが残り、老朽化した木造家屋が密集しているところがあるほか、緊急車両が入れない狭あいな道路も残る。地震や火災の時に避難できる広場も多くない。こうした密集市街地を解消し、安全・安心な街の形成に向け、堀江・猫実の一部では区画整理が進められ、当代島では3月に新たにまちづくり協議会が立ち上がる。

市はこうした取り組みを進ちょく具合に応じ、また事業推進を目指して、地図やイラスト、施工の前後などの写真で地元に広く紹介した。

会場には見学者が随時おり、地域の今後の姿に興味を示していた。地域の困りごとを切々と訴える高齢の女性もいた。50代男性は「すぐのことではないが待ち遠しい。街の未来が見られて良かった」と話した。

ページのトップ

JA 全国初の梨花粉量産 製品化、他県流通も視野 地産花粉の「市川のなし」誕生へ

柏井地区の専用畑で苗木の状況を確認する武藤さん

武藤さんが手にしているのは、冷凍保存された「花粉銀行」の梨花粉=JAいちかわ経済センター

全国有数の梨の産地、市川市で、JAいちかわ(今野博之組合長、 田中一郎理事長)が全国で初めて、梨花粉の量産に乗り出した。大町地区に次いで梨農家の多い柏井地区に専用の畑を整備し、4日に苗木を植樹、6日に報道陣に公開した。一昨年まで使っていた中国産花粉が現地の火傷病で輸入禁止になり、全量国産への切り替えが必要になった。JA主導で必要量を確保し、将来的には他県にも流通させる。「市川のなし花粉」の製品化、地産の花粉からつくる梨の誕生へと夢が膨らむ。

■人工授粉

梨は、桜の季節と重なるように、3月末から4月上旬にかけて白い花を咲かせる。そのタイミングで、実を付けさせる木を選び、花びらに他品種の花粉を授粉する。

自家採取したり、購入したりした花粉を手作業や機械で噴霧する人工授粉と、ミツバチなどが花粉を運ぶ自然授粉がある。

JAの梨の専門家、JAいちかわ市川経済センターの武藤健司センター長に話を聞くと、市川市に189軒ある梨農家の7割は、中国産の花粉を使っていたという。

ただ、梨の木を枯らしてしまう火傷病で2023年夏に中国産花粉の輸入がストップし、昨年春は、市内で梨の花摘みボランティア「梨花隊」を募って花粉を採取したのは、記憶に新しい。

地域ブランドに認証されている「市川のなし」を生産する市川市は、全国1位の生産を誇る千葉県の中で、市町村別産出額が県内トップ。

生産効率を高めるためもあり、一昨年までは、管内の船橋市(梨農家100軒、6割が中国産花粉使用)と合わせ、20㌔の花粉を消費していた。自家採取に切り替えた昨年からは、量の削減のため、必要最低限の5分の1程度に「節約」して、授粉作業を行っている。

■3年計画

今回、花粉採取専用に整備された畑は、市川市内の40㌃(1㌃=100平方㍍)と、20㌃の2カ所。遅れて、船橋市内にも、40㌃を整備する。

3年ほどでフル生産が可能で、2028年春には、必要量の4㌔を確保する。JAは、昨シーズンに限らず、生産者から梨の花びらを預かり、花粉を採取して冷凍保存する「花粉銀行」を手がけてきており、ノウハウ自体は確立している。

武藤さんに案内してもらった柏井町の畑は、梨畑や林に囲まれた梨畑跡の40㌃の土地で、約140本の苗木が植えられている。少年野球場や、サッカーグラウンドがつくれる広さだ。

梨を育てる必要がないため、通常の梨畑に比べて植樹の密度が高く、花粉採取用に、高さも1㍍ほどに抑えている。品種も、発芽率は低いが花粉量が多いなど、花粉採取に適した「松島」が植えられている。

輸出品としても、評価の高まっている世界ブランドの「市川のなし」―。「市川のなしの花粉」「地産の花粉からつくった市川のなし」の市場拡大に、期待がかかる。

ページのトップ

同郷のシニアで楽しむ 浦安みちのく会

ふるさとの話を楽しむ会員たち

「出身地」がテーマの通いの場「浦安みちのく会」が昨年9月から、浦安市内で開かれている。

会員は市内在住の東北6県と新潟県出身のシニアで、先月末で15人。通いの場は同市内に数多くあるが、出身地がテーマのものはこの会だけ。代表の高橋由美子さんは宮城・石巻市から浦安に引っ越し、さまざまな活動に参加。人柄と面倒見の良さから、東北出身の仲間から長年望まれ、同会を立ち上げた。

1月の活動では、料理をしながらおしゃべりに花を咲かせた。会員は「新しい土地(浦安)でできたお友達、その人が同じ出身だとより親しみがわく」「ふるさとの自分の言葉で話せるとほっとする、落ち着く」と言う。

高橋さんは「転入して来たシニアの方の居場所、通いの場はとても大切。言葉や習慣、風土など共通点のある人で集えると、心の内をそのまま出せる」と話す。

活動は毎月第1水曜日で、奇数月は午前9時半―午後1時半に東野パティオ通所棟(東野1の9の3)、偶数月は午前9時半―同11時半に市民活動センター(市役所10階)。会費は奇数月500円、偶数月200円。問い合わせは高橋さん(☎305・3480番)。

ページのトップ

市川市議会 自民2会派が「第1」「第2」に 事実上の一本化 他会派も動き

2月13日開会の市川市議会2月定例会を控え、自民党会派の創生市川と、自由民主の会が5日、それぞれ、「創生市川・自民党第1」「創生市川・自民党第2」に名称を変更した。会派名に統一性を持たせることで、党としての結束を強め、自民党会派の事実上の一本化を図る。一方、一人会派4人による新会派が結成され、代表質問や議会運営委員会への公式参加が可能になったほか、共産党から一人離脱し、単独で会派を立ち上げた。

■公認も左右

自民党会派は、市議会42議席中、創生市川・自民党第1が10人、創生市川・自民党第2が4人の計14人を占める。

昨年9月24日に事実上解散した清風いちかわも、自民党系会派で4人が所属していたが、代表の竹内清海氏が創生市川に鞍替えし、女性議員が追随。青山博一氏が自由民主の会に異動し、残った松永鉄兵氏の一人会派になっていたが今回、松永氏も新会派に合流した。

今後、創生市川・自民党第1、創生市川・自民党第2の2つの会派に所属しない場合は、自民党市川市支部(支部長・岩井清郎市議)の自民党市議団に入ることが認められず、次期市議選での自民党千葉県連への公認申請の対象外になる。

■新会派結成

また、1月20日付で、立憲民主党・国民民主党系の市民クラブを抜けた西牟田勲氏を代表に、一人会派の松永氏(清風いちかわ)と、石原義規氏(市民の力)、昨年11月に市川維新の会を離れていた沢田祥人氏が新会派「新しい流れ」を立ち上げた。所属、出身政党にばらつきのある構成で、議会運営上の立ち位置が焦点になる。

このほか、共産党の徳武純平氏が会派を抜け、3日付で、一人会派「いちかわ共生の会」を届け出た。今後、別会派入りの可能性もあり、動向が注目される。

会派の異動は、昨年の資格審査特別委員会での採決や、決議の提出をめぐる会派内の意見対立、議会活動に制約のある一人会派の解消などが、背景にある。

5日時点の市川市議会の会派構成は、自民党の「創生市川『自民党第1』=10人、『自民党第2』=4人」計14人▼「公明党」8人▼「新しい流れ」4人▼「日本共産党」3人▼立憲民主党・国民民主党系の「市民クラブ」3人▼「チームいちかわ」3人▼「市川維新の会」2人▼「無所属の会」2人▼「参政党」1人▼「れいわ新選組」1人▼「いちかわ共生の会」1人―。

ページのトップ

浦安市、宿泊税導入へ 検討本格的に 新年度当初予算 資料作成委託費を計上 消防署舞浜出張所も整備へ

浦安市は25年度予算案で、市宿泊税導入検討委員会(委員長・大塚成男熊本学園大院教授)から1月に「導入が適当」と答申を受けた宿泊税について、資料作成・事業者説明会などを想定する委託料を計上した。今後、本格的に庁内で検討し、県との協議を進める。宿泊税導入の要因の一つである舞浜地区の救急出動の多さに対応するため、消防署舞浜出張所(仮称)の整備費も計上した。

答申で宿泊税導入の理由は、ベッドタウンの浦安市が、世界有数のテーマパーク利用者がほとんどの宿泊者825万人の行政需要11億6千万円を担っていること、特に救急搬送、インフラ整備、ごみ処理などへの対応が必要なことを挙げる。

市の宿泊税は市が直接使途を決められる財源で、負担額は1人当たり100~150円。宿泊者や事業者へのアンケートでは、300円を超えると許容度低下が想定されることが分かったため、別途導入を検討している県が示した150円との総額で250円とした。市と県はいずれも負担額は一律定額。市答申は、修学旅行などの児童生徒、引率者は課税免除とした。

市は来年度、宿泊税導入について庁内で検討しつつ、委託事業で市内事業者への説明なども想定。県との協議では、「県の年間宿泊者数の約4割が浦安であることを考慮した県宿泊税の配分、加えて、救急需要やインフラ整備、ごみ処理問題などにも財源を利用できるように考慮してもらいたい」(内田悦嗣市長)とする。

テーマパークがある舞浜地区は人口100人当たりの救急出動件数が他より突出して多い54・9件で、美浜の8・7倍、富岡の7・4倍。消防施設の適正配置と救急要請に的確に対応するため、舞浜出張所を整備する。

観光面では、効果的なプロモーションを検討する費用も予算案に計上した。

ページのトップ

地産品入札で伝統守る海苔店も

「行徳海苔」ブランド化に期待

旬を迎え 4軒の漁師フル操業

その日収穫し、乾燥機にかけた海苔を手にする秋本さん

乾燥機の海苔漉きの初期工程

市川市漁協前に設けられた海苔の種付けの設備

海苔が一年でもっともおいしい時期を迎え、市川市漁業協同組合の海苔漁もフル操業に入っている。新たに市川市で暮らす住民の中には、市川に漁協や漁港があり、新鮮な魚や貝が獲れ、地元産の海苔が生産されていることを知らない人も多い。江戸川の水と三番瀬の海で育つ市川の地産の海苔「行徳海苔」は、香りや甘み、食感のよさから評価が高く、梨のような市川産のブランド化ができないか、期待がかかる。

千葉県内の各漁協で収穫された海苔は、県漁業協同組合連合会(県漁連)が、富津市にある「のり共販事業所」に運び、月に2回のペースで入札会を開き、指定の卸売り問屋に販売される。

県全体の昨シーズン(2023年12月~2024年4月)の海苔生産量は、おなじみの海苔の大きさ(21㌢×19㌢)で6640万4700万枚。

このうち、富津市の漁協が全体の66・2%▼木更津市が同19・8%▼市川市が同9・6%▼船橋市が同4・4%を占める。

市川市は、東京に隣接しながら3位の生産実績で、枚数にして636万3000枚。

■種を海苔網に

市川の海苔は、例年10月中旬以降に、市内の4軒の海苔漁師がそろって、蛎殻に付いた海苔の種を市川市漁協の水槽で増やし、1週間ほどして直径2㍍の水車に巻き付けた海苔網に種を移し、顕微鏡で確認する。

海苔の種は、23度以下の海水温で活発に増え、育つため、水槽の温度は23度以下に保たれる。同時に、漁場に海苔網を張る支柱になる棒立てをして準備し、23度以下になったタイミングで、大しけなどを避けて海に移す。

漁場は、市川漁港から船で10分から15分ほどの三番瀬の浅瀬にある。海苔が15㌢以上に育つ11月下旬になると、海上では、船が網をくぐるように進むことで、海苔を船上にはたき落とす収穫の光景を見ることができる。

今季ののり共販事業所での初セリは、昨年12月14日に行われ、4月にかけてフル操業が続く。

■乾燥して出荷

1月上旬に、市川市漁協の理事である妙典にある秋本久さん宅を訪れると、大きな建て屋に設置された乾燥機が、印刷機のように音を立てながら回転し、次々と乾燥海苔を生み出していた。

秋本さんはこの時期、息子さんとともに日の出前から船を出し、加工場に戻ると隣接のタンクで生海苔を洗浄し、洗浄から乾燥までライン化された機械で10枚ずつ10束にして段ボール詰めにする。乾燥海苔は、漁協に持って行き、富津のセリ場までは県漁連が運ぶ。

一部は、生海苔のまま、つくだ煮用に直接出荷するが、基本は、海で収穫して乾燥海苔にまでするのが海苔漁師の仕事。秋山さんは「シーズン中、市内の4軒の漁師は大しけの日を除き、毎日がこの生活」と話す。

この日は1万7000枚ほど生産し、洗浄タンクに新しい海水を入れたり、乾燥機を洗浄したりして、海苔漁師の一日が終わる。

秋に準備し、漁協で冷凍してある種を移した海苔網の張替えも、定期的に行い、品質と生産量を維持する。

秋本さんは2代目で、「若い頃は、蛎殻に種を付ける作業も自宅の敷地でやっていた」。また、幼少期には、家族、親戚総出で、手作業で海苔漉きをしていたのを覚えているという。

■入札と火入れ

のり共販事業所で入札された海苔は、二次乾燥(火入れ)の後、焼きや味付け、用途に応じた裁断などの加工を経て、消費者向けに販売される。

南行徳に、お店と「のり工房」を持つ1933(昭和8)年創業の加藤海苔店の加藤洋一代表は、地元市川の海苔「行徳海苔」を守り、広めたいと、市川の海苔の入札と商品化を積極的に進めている。

海苔は川から運ばれる栄養塩で育つが、加藤さんは「江戸川の水が入り込む市川の三番瀬の海苔は、栄養が豊富で香りや甘みがあり、歯切れもよく、県内で1、2を争うおいしさ」と太鼓判を押す。

香りは水や火、つまり、コメをのせたり、炙ったりすることで一層、豊かになる。

「行徳海苔」は、現在は4軒になった市川市内の漁師、また、加藤さんのように地産の海苔にこだわって入札し、販売する業者と、消費者によって守られている。

地域ブランドに認定されている「市川のなし」や、市川市の無形民俗文化財に指定された「行徳の神輿文化と祭礼」のように、市による「行徳海苔」のブランド化の検討に、期待したい。

ページのトップ

凧作りを通じ、地域交流

浦安・海楽菜の花クラブが企画

自作の凧を手にする子供たちと保護者や関係者たち

浦安市海楽2丁目の高齢者クラブ・海楽菜の花クラブで1月26日、地域の小学生を対象とした「凧作り教室」が開かれ、小学1年生から5年生までの10人が思い思いの絵を描いた凧を制作した。

クラブが、地域の高齢者と子供たちの交流を願って企画した初めてのイベント。参加者は、11日に市総合公園で開かれる第45回子どもたこあげ大会に自作の凧で参加する予定。

凧作り教室の講師は、日本の凧の会の福岡正巳さん。同会は、失われつつある和凧と、凧揚げ遊びの継承を願うとともに、凧が好きな人たちの親睦を目的に1966年に発足した。

同教室では、同会がプロデュースした凧工作キットのうち、六角形凧や、正方形の角を上にした小さなエイ凧を使った。子供たちは1時間ほどかけて和紙にマジックやクレヨンなどで、ベビー子供服ブランドのキャラクターや宇宙などのイラストを夢中で描いた。

続いて和紙に竹ひごをボンドで張り付け、バランスを取るためのしっぽを付け、中心部にタコ糸を付けた。

子供たちは、凧が完成するとつい揚げたくなり、同クラブ前の公園で試しに揚げた。子供たちは、福岡さんのアドバイスで上手に風をつかまえ、走ることなく凧を揚げていた。

イベント終了後、同クラブの草場聖子会長は、「子供たちがとても楽しそうに作っていて大成功だったと思う。とてもうれしい。子どもたこあげ大会で元気に、空高く揚げて、楽しんでほしい」と話した。

ページのトップ

抑止力でなく「核廃絶を」

被団協・田中煕巳さん 市川で平和賞講演

市長「11月に核廃絶宣言の自治体会合」

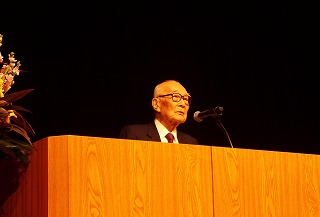

講演する田中熙巳さん

ノーベル平和賞を受賞し、昨年12月にオスロでの授賞式に出席した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の代表委員、田中熙巳さん(92)が15日、市川市文化会館で、「ノーベル平和賞受賞記念特別講演会」を開いた。講演後には田中甲市長との対談も行われ、その中で田中市長は、今年11月に市川市で、「核兵器廃絶平和都市」を宣言している関東の自治体会合を計画していることを明らかにした。

講演は、市川市の核兵器廃絶平和都市宣言から40周年(昨年11月)の記念事業の一環として、田中市長の依頼で実現した。

田中熙巳さんは、中学1年の時に長崎で被爆した。

東北大学工学部助教授などを歴任する一方、1970年代初め(昭和40年代後半)から被爆者運動に関わり、被団協事務局長を経て2017年に代表委員に就任、核廃絶を世界に訴え続けている。

■終戦からの11年

田中さんはこの日、満席の約400人の来場者を前に40分間、立ったまま講演した。

田中さんはまず、被団協について、「被団協は1956年に、広島、長崎への原爆投下から11年経って結成された。

米国の占領下にあって、広島、長崎で被爆した人たちは、どんなに苦しくても悲しくても、自分たちの言葉で被害を話すことができなかった」と話した。

■転機の水爆実験

当時の被爆者の状況を振り返り、「原爆の放射線の影響で、被爆した女性は健康な子どもを産めないといった間違った情報が流れ、そのことで、被爆者はダメな人間だというような差別が続いた」とした。

転機は、第五福竜丸事件だった。

「54年に、マーシャル諸島ビキニ環礁で米国の水爆実験があり、遠洋マグロ漁船の第五福竜丸の乗組員が、全員被爆した。

同時に、他の遠洋漁船のマグロも破棄され、(国民食である)マグロが食べられなくなったことで、核兵器のことが知られ、原水爆禁止運動が全国に広がった。

その結果、広島、長崎の被爆者の苦しみ、放射能の影響も理解されてきて、2年後に被団協が発足した」と説明した。

■世界に伝える

今回の受賞の意義については、「ノーベル平和賞受賞と、オスロでの講演は、被団協や、被爆者の存在を世界中の人々に知ってもらう機会になった。

被団協は、世界に向かって原爆の恐ろしさを語ってきたが、世界の大きさからすると知られていなかった。核兵器を持つ国も、日本の被爆者のことを知らず、自分の国の核兵器を許している。国民が批判していれば、そういう国にならなかった。

核兵器は使っても、存在してもいけないが、その訴えは達成していない」とした。

■国際情勢の変化

「最初にノーベル平和賞の候補になったのは、1985年。それからも何度か挙げられたが、受賞させてもらえず、国際世論に訴えてきた。

もう受賞はないと、今回は地方行動に出て、被団協の事務所にも役員が待機していなかった。

そうした中での受賞は、ロシアがウクライナに侵攻し、『核兵器を使うことがある』、ガザ地区を攻撃しているイスラエル政府幹部が、『核兵器を使ってもいいのではないか』と、言い出したことがある。

本当に核兵器を使うかもしれない、抵抗がなくなってきている、何とかしないといけないと考える必要が出てきた。

そして、長い間、核兵器は犯罪だ、人道に反すると叫び続け、国際的に運動してきた被団協という団体があり、核兵器を使わせない大きな力になってきたということが、受賞につながった。

現在の情勢からは、何が起こるかわからない、待っていられないと決断したと、伝えられた」

■日本が主導で

「石破首相は私との電話で、日本は核兵器を持っている国に取り囲まれており、核兵器で対抗する核抑止力を強めなければいけないと、言っていた。

今月8日に、被団協として会った時も、石破首相は、日本の防衛力強化に加え、核シェルターをつくるべきではないかと話していた。

しかし、核をなくそう(核廃絶)ではなく、(核から)守ることを先に考える発想は、軍備拡張につながる。

今の戦争を中止させる。武力で管理させるという考え方をやめさせる。同時に、一番急がないといけないのは、日本がそういう方針をとることだ。

日本は批准していないが、唯一の被爆国として、(3月に予定される)第3回核兵器禁止条約の締約国会議にオブザーバーとして参加し、核兵器を持っている国とどういう付き合い方をしないといけないか、日本政府は理解してほしい」

ページのトップ

災害ボランティアの受け入れ学ぶ

浦安市で養成講座

業務を体験する黄色ビブスの市民

災害時にボランティアの受付や配置などを担う浦安市災害ボランティアセンターの運営支援者養成講座が19日、市内で開かれ、市民13人が参加した。関心は高く、災害時を想定し、さまざまな質問をしていた。

主催した浦安市社会福祉協議会は同センターの役割と、多くのボランティアを効率よく管理するタブレットのアプリを使ったシステムについて解説。受講者はその後、「受付」「オリエンテーション(ボランティアの心得説明)」「マッチング(業務ごとの活動者の募集・選定)」「地図案内・送り出し」「資機材」「報告」を順に体験した。

参加者は「アプリは比較的使いやすいが、やはり最初は難しい。殺到するときに備えて慣れが必要」「希望の業務のマッチングで納得してくれるか、過不足が出ないか心配」などと話していた。

同センターでのボランティアは、同社協が随時募集しているボランティア登録で、同センター運営支援を選択する。

ページのトップ

小学生が火の扱い体験

浦安市郷土博「かまどの日」

羽釜で湯を沸かしながらかまどの火を眺める子供たち

浦安市郷土博物館で18日、漁師町時代の調理を体験するイベント「かまどの日」が開かれた。

2カ月に一度ほど行われる、昔の暮らしを体験するイベント。屋外展示場「浦安のまち」にある「漁師の家」(明治時代後期建築と推定)のかまどを使い、ジャガイモやサツマイモをふかしたり、ご飯を炊いたり、アサリの味噌汁(ふうかし)を作ったりする。

今回のメニューはお雑煮。参加した小学生8人は、かまどにお清めの盛り塩をし、火伏せの神様の神棚にお祈り。その後、木っ端をくべてから、擦り方を丁寧に教わったマッチで着火し、湯を沸かしてダイコンとニンジンを煮た。モチを焼くために七輪も使い、たきぎを作るためにまき割りも体験した。

子供たちは「火が付くと暖かいし、おもしろーい」「火加減が難しくておモチが黒焦げ」などと楽しそうだった。複数の子供たちが「食べたくて参加した」という中、ある男子は「火をつけることはないし、まき割りも楽しかった」と話した。

ページのトップ

市川市、浦安市で出初式 20歳の門出を祝う

浦安市2,028人 市川市4,392人

ディズニーキャラクターと祝う浦安市の式典

市川市文化会館前では、付き添いの母たちがスマホで記念撮影する姿も

浦安市と市川市でそれぞれ、成人式「二十歳の集い」が開かれ、晴れ着やスーツ姿で新成人の門出を祝った。

■浦安市

浦安市の成人式は、13日に東京ディズニーシーで開かれた。東京ディズニーリゾートでの開催は24年目。新成人は振袖や羽織袴、スーツ姿で、一般客とともに来場。今年の新成人は2028人で、昨年比22人減。

式典は2回に分けて行われ、内田悦嗣市長は「厳しい現実に直面した時は、今年度のテーマ『梯山航海~みちを拓いて~』の通り、失敗を恐れず、挑戦し、それぞれの道を切り拓いてほしい」とあいさつした。

会場の外で見守っていた父親は「娘は自分の道を選んで進んでいるようだ。私からも妻に感謝の気持ちを伝えた」、別の母親は「私の夢だった看護の道を選んでくれた。これまで通り、しっかりと歩んでいってほしい」と話した。

■市川市

市川市では、出身中学によって12日午前と午後に分かれた2部制で、市川市文化会館で開かれた。市川市の新成人は4392人。

開場時間前に、晴れ着姿の新成人が文化会館のエントランス前に集まり、記念写真を撮り合う光景は、市川市の成人式の風物詩だ。

市川市の広報写真や、動画の撮影も行われ、華やいだムードに包まれた。

式典は、市川市の競技チアダンスチームのオープニングの後、市長祝辞と20歳代表あいさつが粛々と行われた。

新成人の実行委員会企画は、「いちかわかるた」を使ったクイズ形式のイベントや、市川市出身の女性シンガーソングライター、一華ひかりさんの公演で盛り上がった。

田中甲市長は祝辞で、「みなさん一人ひとり、自分の人生のテーマは何か、はっきりと言えるような人生を送ってもらいたい。

『自分の一生を正々堂々と生きる』『世界平和のためにいろいろな国をまわり、自分に何ができるか探す』『子育てをして平和な家庭をつくっていく』でもいい。

私は、何に対しても挑戦するのというのがテーマだったが、2年前に病気を経験したことで、一日一日今を生きる、今できることを全力でやっていく、という風にテーマが変わってきた。

みなさんも、自分がやりたいことを見つめ、若いエネルギーを結集してほしい。すばらしい市川をつくりましょう。親からもらった名前を大切に、恥じない生き方をしてください」とあいさつした。

ページのトップ

能登半島地震から1年

防災意識の向上と安全願う

緊迫した消防総合訓練

市川とび職組合の木遣り

浦安市では少年消防団が訓練を披露

能登半島地震から1年―。被災地では、地震と豪雨災害からの復興がままならない中、「市川市消防出初式」が11日午前、国府台市民体育館で開かれた。市消防局と市内消防団の士気を高め、市民の防災意識向上と市内の安全を願うもので、浦安市も12日に開いた。

■市川市

市川市の出初式には、熊谷俊人知事、外務政務官の英利アルフィヤ衆院議員ら衆参の国会議員、県議、市議らが来賓として出席した。

消防殉職者に対する黙とうに続き、制服姿の田中甲市長が、「能登半島地震から1年経つが、復興と呼べる状況にない。市川市も協力体制を取ってやってきた。けして対岸の火事ではなく、市民一人ひとりが災害意識を高めることが必要だ」と式辞を述べた。

式では、各種表彰の後、熊谷知事らが来賓としてあいさつ。

市川とび職組合の木遣り、消防音楽隊のオリジナル曲「希望の音」の初演奏のほか、体育館で多数の負傷者が発生したとの想定で、消防総合訓練が行われ、来場者に日頃の成果を披露した。

■浦安市

浦安市の出初式は、市総合体育館で開かれた。

式典は、市長の式辞、消防団長の訓示の後、消防功労者を表彰。

訓練披露では、少年消防団の12期生(小学6年)と13期生(同5年)が整列、行進し、救助隊員が高さ20㍍の天井から下げられたロープでの降下などを行った。

ページのトップ

浦安市長選説明会 2陣営が出席

任期満了に伴う浦安市長選(3月9日告示、16日投開票)の立候補予定者向けの説明会が14日、浦安市役所で開かれ、2陣営が出席した。

出席したのは、すでに立候補を表明し、3選を目指す現職の内田悦嗣氏(59)と、新人(非公開)。

ページのトップ

新湾岸道路パネル展 検討区間・課題など解説

浦安、市川で順次

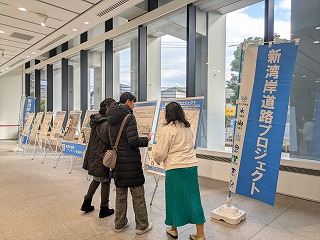

浦安市役所で開かれたパネル展

第二東京湾岸道路を軸とした新湾岸道路(外環高谷JCT―蘇我IC、市原IC)の検討状況を周知し、意見を募るパネル展示が6日から10日まで、浦安市役所で開かれた。

会場では、検討の対象区間や進め方、体制、地域の課題などを解説。来場者は「渋滞を避けられる新しい道ができるのかと思い、見に来た」「どこまでつながるのか」「渋滞解消の工夫を各道路でしてほしい」「三番瀬再生計画との関係が疑問」「孫子に借金がかさまない方法はないのか」などと話していた。

第二東京湾岸道路は、三番瀬の埋め立て計画の白紙撤回で凍結されたが、湾岸地域のさまざまな課題を生む慢性的な渋滞の解消を目指し、市川から千葉、市原までの区間で検討が進められている。

浦安市は、他市とともに新湾岸道路整備促進期成同盟会に参加。東京方面に延伸する計画の際には、三番瀬再生計画との整合、住宅環境への配慮などの要望を出していく考え。

今後の展示会場、期間(スタッフ常駐のオープンハウス日)の予定は次のとおり。

◇浦安

▽イオン新浦安ショッピングセンター4階大型ビジョン横通路、2月7日―13日(11日)

◇市川

▽市川市役所第1庁舎1階ファンクションルーム、1月20日―24日(23日)

▽道の駅いちかわ、1月30日―2月3日(1日)

▽ニッケコルトンプラザ2階ウエストコート、2月13日―17日(15日)

▽市川市役所行徳支所2階図書館連絡通路、2月17日―21日(20日)

ページのトップ

「市川民話の会」発足51年目

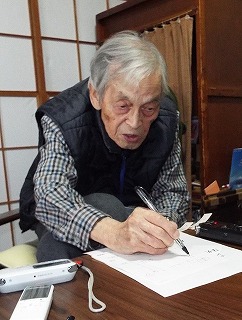

収集と伝承 後継世代育成が課題

学校での語り原点

会の発足前から民話の収集、保存、語りの活動を続けている湯浅止子さん

歴史豊かな市川市で、古くは万葉の時代から伝わる地域の民話を保存し、語り継いでいる市川民話の会(湯浅止子会長)が、発足して51年目に入った。昨年1年を振り返っても、市と共催の「市川の民話のつどい」、2カ月に1度の会主催の「市川の昔ばなし」、市主催の「芸術文化集会」への出演のほか、公民館や学校での活動など、月2~3回のペースで語りの会を精力的に開いている。ただ、語り部も、地域の歴史を知る人の年齢も上がっている。時代、世代を超え、どうつないでいくかが課題だ。

■身近な題材

筆者が地元の新聞社で取材をするようになって間もない昨年6月、真間山弘法寺に近い大門通りの店の2階で、民話の語りを初めて聞いた。

照明を落とした部屋に、一枚の絵が置かれ、作務衣を着た語り部の声が静かに響く。紙芝居とも違うし、図書館の子供向けの読み聞かせとも違う、郷愁漂う子守歌を聞くような感覚だった。

自分が住む地域の身近な話が、民話として語られるのがとても新鮮で、引き込まれた。

■ガリ版刷り

現在、20人のメンバーがいる市川民話の会は、1974(昭和49)年に発足したが、実際の活動は、その2年前から始まった。市川市の中学の国語教諭だった湯浅さんの先輩教諭の呼びかけで、湯浅さんと小学教諭数人で、昔話を聞いて歩いては、ガリ版で刷り、学校の授業で民話を語るようになった。それが、出発点だった。

3期務めた市議を2019年に引退し、会長として民話の会の活動をこなす湯浅さんは今も、当時の取り組みが原点にあり、「学校で子供たちに語ることが、民話の伝承の基本だと思っている」と話す。

■書籍、冊子も

民話には、伝説や時代背景の明確でない昔話、湯浅さんが語る昭和の市川の街の様子のような世間話がある。

「八幡のやぶしらず」「平将門」「真間の手児奈」にまつわる話は有名だが、実際にあった事故を題材にした悲しい話もある。

民話の会は、1980年に、冊子「市川の伝承民話」の第1集と書籍「市川のむかし話」▽90年に、「続市川のむかし話」▽2012年には、2冊をまとめて再編した「改訂新版 市川のむかし話」を出版した。

さらに、21年にかけて「市川の伝承民話」を第9集までまとめているが、書籍、冊子化されているのは、ほんの一握りだ。

地域の年配の方、あるいはその子孫を訪ね、録音した古いカセットテープも100本以上ある。

■地域の財産

民話の会の公称では600話以上ということになっているが、いったい、市川にはどれだけの数の民話が存在するか聞くと、湯浅さんは「きちんと数えたことがないくらい」と笑う。

地域に伝わる話は、何人もの人がさまざまな立場や見方、記憶で語り継がれてきた。一つの話でも、いろいろな情報や違った切り口がある。歴史書や資料をひも解き、構築したストーリーもある。

一連の書籍や冊子の取材、執筆、編集に関わってきた湯浅さんは「民話は、一言ひとこと正確に伝えるものではなく、自分の頭の中で、その時代に合った形で想像し、生きた言葉で語り継いでいくものだ」と言う。

民話の会の原点として、学校での語りを大切にしているのもそのためだが、市川の民話が、時代を超えて守られていくためには、語り部の世代交代も、必要になってくる。

湯浅さんは今年、78歳になる。民話の会のメンバーも同世代が多い。自然保護など他の地域活動をみても、運営をつなぐ後継世代が育っていないのが実状だ。

湯浅さんは「組織としての会の存続は難しいかもしれないが、昔の話を消してはいけないと思う人が集まって、大切な市川の民話を未来につないでいってくれれば」と願っている。

ページのトップ

社会を明るくする運動

市川地区保護司会「作文コンテスト」

市内中学生7作品を表彰

記念撮影する作文コンテストの受賞者(手前)

第74回社会を明るくする運動(市川浦安地区保護司会主催)の市川地区「作文コンテスト」表彰式が昨年12月23日、市川市役所1階のファンクションルームで行われた。

作文コンテストは、日頃の家庭や学校生活を通じ、犯罪や非行について考えていることや体験を作文にし、運動への理解を深めてもらうのが狙い。

市川市内の全中学校を対象に作品を募集し、市長賞、市川地区保護司会会長賞、市議会議長賞、市教育長賞など7作品が選ばれた。

表彰式には、市川市社会福祉協議会、市川地区更生保護女性会、市川BBSの会の代表と千葉保護観察所観察官のほか、市川市からは稲葉健二市議会議長、勝山浩司市教育長、鷺沼隆福祉部長が来賓として出席。

主催の市川浦安地区保護司会の朝倉忠文会長は「作文コンテストを通じ、犯罪や非行をなくす更生保護の活動に、若い頃から興味を持ってもらえれば」とあいさつ。

表彰状と記念品の授与に続き、来賓あいさつで稲葉議長は「コンテストが、罪を犯し、償っていく人を温かく受け入れ、応援していく社会をつくる機会になる」と語った。

受賞者を代表し、市長賞に選ばれた市立第五中2年の藤井華さんが、「人への優しさ」と題した受賞作を朗読。この作文は、「同じ学校の生徒の落とし物を拾い、感謝された経験をきっかけに、悪いことをして相手が悲しむ顔を想像できれば、逆に人の役に立てることができるかもしれない」という思い、また、「『ありがとう』という言葉を通して、周囲の人が笑みにあふれ、よい町になっていく」ことへの希望を表した。

ページのトップ

市川と浦安の中学生が税務署体験

「税についての作文」入賞者

一日税務署長の藤井さん(右)と服部さん

市川税務署管内で募集した中学生の「税についての作文」で、市川税務署長賞を受賞した2人が昨年12月11日、「一日税務署長」に〝就任〟した。

参加したのは藤井樹さん(市川市立第六中3年)と、服部美弥さん(浦安市立明海中3年)。

2人は委嘱を受けた後、署内を見学し、署長業務として未納税者への処分などの模擬決裁を体験。最後は、署員への訓示の代わりに、それぞれの作文を朗読した。

一日税務署長は、税について調べ、優れた作品を書いた生徒に、税や税務署を身近に感じてもらうため、市川税務署が独自に行っている。藤井さんは「税金は大切な一方、難しいものだと思ったが、身近に感じられた」、服部さんは「今まで気にしなかったところで税金が使われていて、生活に深くかかわっていることが分かった」と話した。

ページのトップ

「毎日手づくり」のこども食堂実現へ

「みんなのマルシェ」を開催

エフプラス

初回開催のみんなのマルシェ

孤食の大人も参加できる「こども食堂・みんなのダイニング」を運営しているエフプラス(市川4)が、週末の日中に開く「みんなのマルシェ」をスタートさせた。

同社は、補助金だけに頼るのではなく、企業収益によって毎日手づくりの料理を出し、地域の孤食解消につなげるダイニングの運営を目指している。

みんなのマルシェは、みんなのダイニングの情報発信につなげるのが狙い。不定期で開催し、運営資金にも充てられている同社製のニホンミツバチのはちみつや、昨年、市川市役所のいちランチで販売していたオーガニック野菜を使った弁当などを販売する。

エフプラスは、京成線の国府台駅から千葉商科大、和洋女子大に向かう表通りにある路面店舗で、ふだんはコストコの再販品などを販売している。

店頭でクッキー類のワゴン販売も行っているが、みんなのダイニングが週2回の夕方から夜にかけての開催ということもあり、立地のよさほどの認知度はない。

このため、日頃からもっと、人が集まる場所にしたいという思いから、マルシェを計画した。

初回の12月は、はちみつや弁当販売のほか、耳ヨガ、髪飾りづくり、占いの私のトリセツづくりなど、地域で募り、出店場所として提供したイベントもあり、半日で50人以上の家族連れや子供たちでにぎわった。

ページのトップ

書道部員から書き初め学ぶ

浦安の小学3~6年生

何枚も練習を重ねて腕を上げていく子供たち

新年の書き初めに向けて昨年12月26日、浦安市の小学3~6年生の30人が県立浦安高校の書道部員から学び、何枚も書いて練習を重ねた。

同市青少年館の行事で、定員を上回る人気。道具の並べ方や姿勢、筆の持ち方など基本から指導するとともに、手本に忠実に書くように促した。

参加した3年生女子は「学校で鉛筆(硬筆)はうまいって言われる。習字ももっとうまくなりたい。先生からよく聞いて、その通りに書くとうまくなれる」と話した。

同高の書道部員と芸術科書道教員は子供たちから教えを請われると、払いや止め、筆の運び方、左右のバランスなどについて、自らの筆運びでアドバイスしていた。

ページのトップ

市川市制100周年へ「教育」「環境」「北部開発」重点

近隣市連携で「人口、税収、発信力を倍に」

田中甲市長

2025年の市川市は、市制100周年に向けた新たな一歩の年。26年春の市長選を控え、1期目の最終年度に入る田中甲市長に、市川市の未来について聞いた。

――100周年を見据え、どう動く

「100周年を迎える時には、さらにその先100年の持続可能な市川市をつくっておく段階にする。その礎になる10年のスタートの年としての気概は、間違いなくある。1年単位でやり切る継続では、次の100年の礎はできない。10年スパンで市政を考える。

そのために、(下水道部汚職のような)腐敗している部分があればすぐに改め、理想に向かう組織づくりを進める」

――中長期な視野での舵取りに期待がかかる

「12月定例議会で、中核市は落としどころにはならないと答弁した。市川市の人口は微増を続け、50万人にはなるだろう。ただ、そこではない。10年もすれば、右肩下がりの衰退をしていくのは、市川市も例外でない。その時に、次の世代に住民サービスが継続できるようにするにはどうしたらいいか。行政の体制も含め、いろいろな角度から考えていく必要がある」

――何から始める

「間違いなく『教育』『環境』、それを支えていくための『権限と裁量』だ。

いい子どもを育てるには、いい教師が必要だが、給与や休み、働く環境の面で、教師になりたいという状況になっていない。教育の中身以前に、待遇を改善しないと人材を確保できない。

環境は、(温室効果ガスの排出量を全体でゼロにする)カーボンニュートラルのために、相当大きなプロジェクトに取り組む。その入口として何としても、脱炭素先行地域に環境省から選定されたい」

――裁量権の拡大は、近隣市との合併や政令市移行を意味するか

「過去の市政でも、政令市を目指して果敢に攻めたことがあったが、成功しなかった。トップダウンでは難しい。住民からの発議(合併協議会の設置請求)なり、ボトムアップの話が生まれない限り、夢物語に終わってしまう」

――昨年10月、松戸市と行政パートナー協定を結んだ。広域行政の足がかりになるか

「市川市は、運転手不足によるバス路線減少に対応した移動手段の検討や、緊縛強盗事件対策の防犯カメラ設置など、能動的に問題に関わる力はある。そうした力を高めていくには、エネルギーがほしい。

市として生き残り、もっと豊かな住民サービスができる環境を整えるには、今の倍のパワーがいる。『人口100万人』『税収増』『発信力』がキーワード。ただ、急いでやってはいけない。10年はかかる」

――湾岸地域から自然豊かな大町地区まで広がる市川市。今後の街づくりの青写真は

「これから市川が発展していくには、松戸にも接する北の街づくりをどうするかだ。ここが成功すると、夢に見ている姿が表れてくる。

北部地域を文化と、スポーツのメッカにしたい。市川区間の事業化が12月に決定した北千葉道路が、そのカギを握る。

外かく環状道路から成田空港につながるという、これほど価値のある道路はない。災害対応、物流の強化もできるが、ただの物流基地にしてしまってはだめだ。

そこに文化、音楽、スポーツの拠点を整備する。松戸、鎌ケ谷など、隣接する市の住民にとっても、高揚感が湧くような地域にしたい」

ページのトップ

生徒の発案で落ち葉拾い

市川・第六中の有志

安全確保と街の美化

積極的に落ち葉を拾う生徒たち(同校提供)

市川市立第六中学校(河合滋校長。生徒数571人。鬼高3)で、生徒の発案による落ち葉拾いが行われている。

発案した生徒会本部書記の豊川寧々さん(2年)は、同校の樹木の落ち葉で裏門側の通りが覆いつくされてアスファルトは見えず、「通学するときに滑って危ないと思った。雨や雪の日にはさらに滑ってしまう。ここを歩く小学生、通勤や買い物、犬の散歩などをする大人の方にとっても同じ。ぜひ自分たちできれいにしたいと思った」と言う。河合校長がボランティア活動を推奨していることも背景にある。

落ち葉拾いは12月から2月までの毎週水曜日と木曜日、授業前の午前8時から10分間の設定。豊川さんはボランティアを募るイラスト入りのチラシを手書きして廊下に張り、放送でも呼び掛けた。すると、初日は62人、翌日は83人、さらに94人と増えていった。豊川さんは「30人くらいかなと思っていたけど、こんなにも賛同してくれる人がいてくれてうれしい。フェンスに絡みついたツルを取るなど積極的に取り組んでくれていて良かった」と言う。挨拶運動も兼ねて実施している。

参加した岩間美優さん(2年)は「足場が悪いことは気づいていた。学校の環境を良くしたいと思い、同じ生徒会本部の仲間の企画だったので参加した」と言う。同校によると、通行する人たちから「きれいになってありがたい」との声が届いている。

ページのトップ

写真家 山﨑美喜男さん41作品

遺族が市川市に寄贈

寄贈された葛飾八幡宮の千本公孫樹の写真パネル(市川市提供)

市川市出身の写真家、山﨑美喜男さんが撮影した作品41点が、市川市に寄贈された。2023年6月に山﨑さんが亡くなられた後、遺族が、山﨑さんが所属した市川写真家協会を通じ、寄贈を申し出ていたものが実現した。

昨年12月6日の贈呈式は、山﨑さんの長男、長女と、写真家協会の関係者が市役所を訪れ、田中甲市長に対し、大型の代表作1点を紹介。寄贈する千葉県内の巨樹、古木の作品41点の目録を手渡した。

山﨑さんは、県内の巨樹や古木をテーマに、県内各所を撮影。35ミリフィルムで分割して撮影し、組み合わせて1つの作品に仕上げた大作などで知られる。

畳数畳分の大きさの作品も、あるという。

山﨑さんは、1940(昭和15)年に市川市内で生まれ、多摩芸術学園写真科卒業後、自身のスタジオを設立し、写真家として活動した。

日本写真家協会会友で、市川写真家協会の理事も務めた。

昨年1月には、千葉県誕生150周年記念特別企画として、市川市文学ミュージアムで、「山﨑美喜男写真展『悠久の巨樹・古木~千葉~』」が開かれた。

ページのトップ

おしゃべり楽しみに大勢集う

浦安・弁天喜楽会

90代までのお年寄りが集い、おしゃべり楽しむ

浦安市弁天の老人クラブ・弁天喜楽会で昨年12月15日、年4回催されるお誕生お祝い会(クリスマス会)が開かれ、大勢のお年寄りが集い、食事とおしゃべり、中には飲酒を楽しむ人もいた。

毎回、会員112人の約8割も参加する。会員たちは「ダーツや囲碁、麻雀、カラオケなど趣味のサークルはあるが、何よりもお互いの顔を見て、食事をしながらおしゃべりをすることが楽しい」と言う。中には「私は隣近所とは親しくしてなかったので、50代のうちから入りたかった」という人もいた。

同会の田中実会長は「分譲地で皆ほぼ同世代という特徴もあってか、子供や孫、健康や老後の話など話題が共通なことも仲が良い理由かもしれない。休んだ人に届け物をすることで様子をうかがうこともできる。これからも皆が楽しめることを大切に運営していきたい」と話した。

ページのトップ

千葉商大ゼミと付属高が商品開発

道の駅いちかわで常設販売

道の駅いちかわに常設された千葉商大の販売ブース

市川市の観光スポットの一つ「道の駅いちかわ」で、千葉商科大学の学生と付属高校の生徒が開発した商品が並ぶ、常設の販売ブースが開設され、年末年始の人出でにぎわった。

これまでも、市内のイベントや、道の駅でも単発で販売したことはあるが、売り場が常設されるのは初めて。

同大は、学生主体のプロジェクトで、学内産ぶどうを使ったワインや学内で養蜂したはちみつも生産しているが、今回は、人間社会学部の勅使河原隆行教授のゼミで商品化したジャンボニンニクドレッシングなどを販売。

ジャンボニンニクドレッシングは、生産者から相談を受け、規格外で出荷できないニンニクを活用した商品で、廃棄野菜の解消といった社会課題解決の取り組みを発信している。

また、付属高校の千葉県産ピーナッツ入りシューラスクは、昨年11月に開かれた「第11回商業高校フードグランプリ」で、来場者賞に選ばれている。

ページのトップ

イス通じ、会話と居心地良い場所探し

浦安市×東京藝大アートプロジェクト

居心地の良い場所を探し、イスに座る子供たち

浦安市は、東京藝術大学によるアートの力と市民参加で社会課題の解決に向けて取り組んでいる。

同市が社会課題に位置付けているのは、「児童虐待の防止」「いじめの防止」「社会的孤立の防止」「ごみの減量化」「がん検診の受診率向上」「第1期埋め立て護岸の利活用」「5・5㍍道路の利活用」の7つ。

21日には、社会的孤立の防止を目指したイスtoベンチプロジェクトが同市文化会館とその周辺で行われた。子供も含めて募集した参加者が木製のイスのキットを協力して組み立てながらコミュニケーションを図るとともに、自分にとっての居心地の良い場所を探った。浦安市出身、同大出身のアーティスト・佐藤桃子さんと横山渚さんは「自分にとって居心地が良い場所は他者にとっても良い場所だろう。つなげればベンチになるイスを自分に見立ててみた」と言う。

同プロジェクトはこれまでに高洲公民館や駅ショッピングセンターでも開かれた。市民が作ったイスは、2025年1月18日から26日まで、各公民館や図書館などに置かれ、その意義が動画と文章で解説される見込み。

ページのトップ

市内の日常 純粋な目線で 759枚 小学生の写真展

759枚の写真が学校ごとに紹介

市川市内の日常の風景を撮影した「市川フォトフェスティバル 小学生の写真展」(市川写真家協会、市川市主催)が12月3日から9日まで、市川市文化会館で開かれた。

会場には、学校ごとに759枚の写真がずらり。好きなものをストレートに表現した子供らしい作品が、700人近い来場者を魅了した。

今年は、市制施行90周年の記念事業として市が共催し、100周年に向け、展示作品のうち約600枚が、市のデジタルアーカイブとして保存され、活用される。

また、同時開催の市川写真家協会の写真展では、四季の景色をパネル作品にしたShun Shirai(白井俊一郎)さんの「わくわく!市川市の四季」を紹介。「市川の四季」は、29日から1月6日まで、道の駅いちかわでも展示される。

小学生の写真展は、未来を担う小学生の身近な「わくわく」をテーマに募集した。

学校ごとに50音順に並べられた作品は、海、街、森と広がる市川市を象徴するように、学校の地域によって、ハゼ釣り▽江戸川の河口域▽橋梁▽行徳の神輿▽タワーマンションと総武線▽葛飾八幡宮▽ひまわり畑▽梨と梨畑▽動植物園▽大町公園―などと多彩だ。

同協会の池田弘之会長は「子供の目線で、自分の好きなものを作品にしているのが魅力。きょうだいでの登下校時の様子の写真も、まさに小学生ならでは」と話す。

今年で19回目だが、ここ数年の特徴として、「スマホのカメラで撮影したものが増えたことで、タテ写真が多くなった」と解説する。

市川市の魅力を発信する写真展。今年参加しなかった小学生や新1年生は、ぜひ来年、応募してみては…。

ページのトップ

チームいちかわ市議 市議会内部文書を漏洩

市民からの修正要請で発覚

冨家議員が内部文書の漏洩に関して謝罪した13日の代表者会議

市川市議会の会派、チームいちかわに所属する冨家薫議員が、9月定例議会を傍聴した市民が提出し、議会事務局がまとめた「傍聴者アンケート結果集計表」をもとに、この市民に接触し、記載内容について指摘していたことがわかった。市民が事務局に対し、異例の部分削除を要請して発覚した。集計表は、議会運営のために、事務局が匿名性を高めて整理した内部文書で、外部への漏洩は守秘義務に違反する可能性がある。税金で活動する公職にある市議の身勝手な行動は、有権者である市民を裏切る重大問題といえる。

複数の議会関係者によると、冨家議員の情報漏洩問題は、10月17日に発生。同日開かれた議会運営委員会で、9月定例議会の「傍聴者アンケート結果集計表」を配布したところ、

記入した市民からその日のうちに、記載内容の一部について、削除要請が事務局にあったという。

■不利な記載を

市民からの削除要請は極めて異例で、タイミングも不自然なことから、稲葉健二議長による冨家議員本人からのヒアリングも含め、水面下で調査が行われてきた。

関係者によれば、削除要請があったのは、冨家議員が過去に役員を務め、現在も運営に関わっている「塩浜こども食堂」に関する部分とみられる。運営上の寄付行為が、公職選挙法に触れる可能性があるため、暗に削除を求めた可能性がある。

12月定例議会開会前日の11月28日の議会運営委員会で、情報漏洩事案として、会派、議員名匿名で報告され、12月10日の各会派の代表者会議でも、問題提起された。

■擁護の会派も

議会内では、市議会の信用を失墜させる重大問題として、処分が必要との認識が複数会派にあった。しかし、この日の代表者会議では、冨家議員が所属するチームいちかわの代表が名乗り出て弁明し、一部会派が擁護する形で散会した。

■ようやく謝罪

この際、本人や会派としての謝罪が行われず、事の重大さが理解されていないとして、代表者会議のメンバーでない議員が、説明と質疑応答の機会確保を求める申し入れを稲葉議長に提出。非公開で再度開かれた13日の代表者会議で、議長が厳重注意し、冨家議員が謝罪した。

さらに、冨家議員は、16日の議会運営委員会にも出席し、「私と知人の会話に端を発し、知人がアンケートを修正するという行動を取る事態を招き、アンケートの匿名性が失われた疑いが生じることになった」と、重ねて謝罪した。

これに対し、同委員会の細田伸一委員長は「傍聴者だけでなく、市民全体の市議会に対する信用失墜という事態を招きかねない前代未聞のこと。二度と本件のような事件を起こさないよう、市議会の信用を保持することに努めるよう注意する」と警告した。

傍聴者アンケートの集計表は、今後の議会運営に役立てるため、傍聴者名などを黒塗りにして匿名にしたうえで、議会運営委員会で共有し、各委員が会派に持ち帰る。

冨家議員は、会派内で閲覧後、回答内容から自身のことと認識したうえで、記入者側に連絡を取ったとみられる。

■無届車問題も

冨家議員は、9月に、議会に届け出ていない県外ナンバーの高級外車で、市役所駐車場の議員スペースを利用していたことが発覚。市のイベントなどにこの車で参加し、市役所内でも問題視されていたことから、稲葉議長がヒアリングのうえ、注意した経緯がある。

チームいちかわは、既存会派に入らずに、初当選組の3人で立ち上げた新人だけの会派。議会内にとどまらず、市の関係者からも、「教育係が必要」との指摘が多く出ている。

ページのトップ

境川の東野側に散策路

浦安市「かわまちづくり」

境川の下流側を見られる展望デッキ

浦安市内を貫く境川にさらに親しめるよう、市役所と市文化会館の対岸の東野側に散策路が設けられ、1日に開放された。

散策路は、境川東水門のあけぼのばしのたもとから県の境川排水機場敷地を通り、護岸の管理用通路を湾岸道路下まで抜けられる。排水機場の部分はウッドデッキ調のスロープで、途中にはサクラが植わるベンチ付き展望デッキもある。

管理用通路の先には来年3月オープン予定で境川公園を再整備中。同公園はこれまで樹木がうっそうとし、境川を眺められる造りではなかったが、樹木を減らして管理用通路と一体的な造りとし、ウッドデッキやベンチを設け、キッチンカーが入れるスペースも整備する計画。

この散策路は、国交省の「かわまちづくり」支援制度で登録された「境川かわまちづくり計画」の理念に沿って整備。川のある風景を楽しめるようにハードとソフトの両面で整備が進められている。なお市は、散策路として整備していることから、自転車は押して歩くよう求めている。

ページのトップ

「親業」を考える機会に

市川市就学時検診で子育て講演会

「親業」について講演した式場さん=鶴指小学校

わが子の小学校入学を控え、「学校で友達と仲良くできるのか」「先生の話を聞き、きちんと勉強できるだろうか」と心配する親も少なくない。小学校は中高、その先と続く学校生活の第一歩。長男、長女であればなおさらだ。そうした不安に寄り添うため、「親業」について知る子育て講演会が、就学時健診に合わせ、市川市内の学校で開かれている。成長していく子供とのコミュニケーションのあり方を考えるきっかけとして、注目される。

市立鶴指小学校で11月28日午後、来春の新1年生を対象にした就学時健診が行われた。子供たちが、健診から戻ってくるまでの待ち時間、「親業」インストラクターの式場敬子さんは「私は、イライラガミガミ母ちゃんでした。私の決めた通りに子供の時間管理をする。怒る母になろうとは思っていなかったのに、そんな毎日でした」と、会場の保護者に語りかけた。

式場さんの正式な肩書きは、親業訓練協会シニアインストラクター。「親業(訓練)」は、米国の臨床心理学者、トマス・ゴードン博士が考案し、世界中で実践されているプログラムで、日本では1980年に親業訓練協会が発足。「聞く」「話す」「対立を解く」といった親子のコミュニケーション方法を伝える講演会や講座が全国で開かれ、多くの保護者が学んでいる。

市川市や船橋市の学校、公民館をはじめ、千葉県内を中心に活動する式場さんは「子供の気持ちを理解し、親の思いが届く効果的なコミュニケーションを取ることで、子育ての迷いや不安が減り、子供の自主性を育む関わり方を学べる」と話す。

その結果、学校で何かあったとしても、あわてて電話したりせずに、子供と向き合って親自身が「踏ん張る力」、また、子供に関しても、自分で考える力を育てることができるという。

この日、鶴指小の体育館に集まった約50人の保護者は、格式ある家で義理の両親と同居していた式場さんの、「気合の入った」3人の子育て話や、親業のレクチャーの後、二人一組でロールプレイを実施。

子供が、お気に入りの靴下がないと言い出した時に、どう対応するか―。

「どれでもいいでしょう、別なのにしなさい」「いつも言っているのに、なぜきちんとしまっておかなかったの」「ないなら裸足で行けば」「困っているんだね。どうする?」など、命令、脅迫、説教、提案・助言、非難、同情・激励、尋問―といったケースを使い分け、受け手はどう感じるか体験した。

式場さんも、自身の子育てに悩み、市川市の家庭教育学級に顔を出したことがあった。その頃、小学校の先生から勧められたのが親業の本だった。

式場さんは「子育ては、幼児教育や入学、受験だけでなく、一生続くもの。『親業』について考えてもらえるきっかけになれば」と、話している。

ページのトップ

内田氏 3選へ出馬表明

来年3月の浦安市長選

議会後、出馬について語る内田市長

浦安市の内田悦嗣市長(59)は6日、来年3月の浦安市長選に、3期目を目指して無所属で立候補すると表明した。

市議会第4回定例会の宝新議員(自民党・無所属クラブ)の代表質問で、アフターコロナの市政運営と次年度予算案について問われ、「浦安市がさらなる飛躍を遂げるため、施策事業の優先度などを見極めながら必要な財源を適切に配分するための予算を編成していくことが必要。市民一人一人が幸せを実感できる『人が輝き躍動するまち浦安』の実現に向け、市政運営のかじ取り役を引き続き担わせていただきたい」と述べた。同市長選への出馬表明は初めて。

議会後の記者会見では、立候補について「コロナ禍で距離ができた地域コミュニティを再生し、今後10年20年先を考え、これまで種をまき、やっと芽が出てきた施策事業を推進していきたい。市民の生命・財産を、安全・安心を守っていくことが市政運営で一番重要。避難所に例えれば、認知症の高齢者の方や障害者の方に対して優しい街は強い街であり、強い街だからこそ人の優しさが培われていく」と説明した。

2期目については、公約着手率は100%、達成率は73%と説明。今後の施策について、消防署舞浜出張所の整備、県立特別支援学校の2027年度開校に向けた県との協議、第1期護岸用地への緑道整備、ミニ区画整理などによる密集市街地解消、行政DXによる申請事務の簡素化などを示した。

内田氏は1988年4月に浦安市役所入庁後、市議1期、県議3期を経て、2017年の同市長選で初当選。

次の市長選は3月9日告示、16日投開票。

ページのトップ

自分で作る朝ごはん

市川市小学生朝食選手権

学内の2カ所の調理室に分かれ、調理の腕を競った

「早寝早起き朝ごはん」「自分の朝食は、自分で作れるように」。そんな思いを込めて、市川市小学生朝食選手権が、昭和学院短期大学で開かれた。1チーム3人で20組が参加し、栄養バランスや彩りを考えたレシピで、見た目もきれいでかわいらしい朝ごはんが完成。会場で審査し、表彰した。自治体レベルのこうした取り組みはめずらしいという。今回参加しなかった小学生も、冬休みを利用して、朝ごはんづくりにチャレンジしてみては…。

「早寝早起き朝ごはん」は、子供たちの朝食習慣や生活リズムをつくる国民運動で、2006年に全国協議会が発足した。

市川市小学生朝食選手権は今年15回目で、2016年度には文部科学大臣賞を受賞。コロナ禍の下でも、「献立表」の審査のみで開催した。

市川シビックロータリークラブ主催、昭和学院短大共催で、同短大は調理実習室と調理器具の提供だけでなく、当日の安全、衛生面の監督や審査、「食育」の講演など、昭和学院理事長、短大学長、学科長ら大学を挙げて支援している。

市川市と市教委が後援、市川商工会議所が協賛し、学校を通じての募集や審査、表彰に関わった。田中甲市長、勝山浩司教育長も会場入りした。

11月24日の選手権当日は、9月から10月にかけて募集した書類の審査を通った24組のうち20組が参加し、男子の姿も。三角巾とエプロン姿の子供たちは、それぞれの食材を手に、緊張した面持ちで調理室に向かい、組ごとの調理台、レンジを使って調理を開始。15分もすると、肉や魚、卵に火を通すおいしそうな匂いが漂った。

選考は、「忙しい朝のピクニック弁当」のテーマに沿って、主食、主菜、副菜、副々菜がそろっているか、食品群がバランスよく入っているか、後片付けも含めて1時間以内に調理できるかがポイント。

調理への取り組みとチームワーク、衛生面と整理整頓、盛り付けも評価された。

審査会場の食堂に並んだお弁当は、秋野菜を使ったものや、「90」の文字をあしらった市制90周年のお祝い、ひよこのちくわが「起きて朝ごはんを食べなさい」と言っているイメージ、手軽に作れてパクパク食べられる―など工夫がいっぱい。

その中から、金賞の市川シビックロータリークラブ会長賞には、大洲小の5年生と3年生の「青菜やネギが嫌いな人でも食べられるように味付けし、卵焼きに入れて工夫した」弁当が輝いた。

銀賞の市川市長賞には、八幡小5年生の野菜を使って彩りよく元気が出る「やっぱりピクニックにはこれ!」弁当が選ばれた。

このほか銅賞として、昭和学院理事長賞、市川商工会議所会頭賞、市川市教育長賞が表彰された。

昭和学院の山本徹理事長は表彰式で、「個性にあふれ、同じものがなかった。アイディア、見栄え、栄養バランスともによかった。他の人のよいところ、自分たちの特長を理解することができ、朝食選手権に参加できたことはみなさん幸せです」と講評した。

ページのトップ

提灯と拍子木で「火の用心」

浦安市地域見守り運動

猫実四丁目自治会による拍子木とじゃらん棒を鳴らす昔ながらの啓発

「火の用心」を広く呼び掛ける浦安市の「地域見守り運動」が11月15日から市内全域で始まった。来年4月15日まで続く。

同運動は明治の大火を機に始まった「夜間路上禁煙運動」の流れで、タバコに限らず火の用心を訴える活動として名称変更した。15日には市内鉄道3駅周辺で啓発キャンペーンが行われ、消防団員や自治会員らがチラシやポケットティシュなどを帰宅する社会人や学生らに配布した。

市内各地では、自治会員らが各地域で火の用心の啓発を実施。猫実四丁目自治会は、電灯式の提灯と拍子木、じゃらん棒(鉄の棒の上部の鉄輪に複数の鉄輪が付いた仏具の錫杖)を使った昔ながらの啓発を続けており、住宅街と東西線浦安駅周辺を細かく巡り、「戸締り用心、火の用心」と訴えた。

ページのトップ

市川市 市制施行の祝い歌

坂東太郎~天与の地~

市域全体歌う1番の歌詞か

行進した道のりを紙に書いて説明する前田さん(中国分の自宅)

11月3日に、市制施行90周年を迎えた市川市。ちょうど90年前、市制への移行を祝賀する「お祝いの歌」を歌いながら、学校から八幡の市役所まで行進した小学生たちがいた。その祝い歌について、新たな歌詞が22日までに明らかになった。当時、中山尋常高等小学校(現在の中山小学校)5年生だった101歳の前田進三さんが記憶しており、市内の自宅で自ら歌い、披露した。合併4町村の個々の情景でなく、市川市域全体を表す内容から、祝い歌の1番だった可能性がある。

■4町村合併

市川市は1934(昭和9)年11月3日、東葛飾郡の市川町、八幡町、中山町、国分村の4町村が合併して誕生した。

口承文芸学研究者で、市川市の市史編さん委員も務めた米屋陽一さん(78)は今年6月半ば、南八幡に住む松丸喜美子さん(98)のもとを訪ね、松丸さんが八幡小学校3年生の時に市制施行当日を迎え、みんなで祝い歌を大声で歌い、市の中心部を行進した話を聞いている。

今回、前田さんによって新たにわかったのは、

《坂東太郎の 流れの清き 風光明媚 天与の地

歌えや歌え 声高らかに かがやく市川 市川市》

という歌詞だ。

利根川を意味する《坂東太郎の 流れの清き》、また、《風光明媚 天与の地》と、広域の地理や成り立ちを表すことから、祝い歌の1番だったのではないかと、推測できる。

■中山小の行進

前田さんは、現在の北区滝野川から、まだ家が一軒も建っていなかった鬼高に移り住み、中山小に入学した。

家からは、共立モスリン中山工場(のちの日本毛織、現在のニッケコルトンプラザ)が見えた。当初は電気も通っていないランプ生活で、新川と呼ばれていた真間川で、アユが釣れたという。

5年生の時、全校児童ではなく、歩ける子供たちだけで、中山小から京成電鉄の線路を超えて千葉街道(国道14号)へ出て、市役所まで行進したのをはっきりと記憶している。

■八幡の藪知らず

一方、 東京・浅草から市川市に転居し、八幡小3年だった松丸さんは、集合場所の市役所から中山へ、中山で折り返して国府台方面、そして再び市役所へと歩いたという。

米屋さんが訪れた際、松丸さんが口ずさんだ歌詞は、

知らずの森に そびゆる庁舎は わが市川のいしずえぞ

歌えや歌え 声高らかに かがやく市川 市川市》

《知らずの森》は、現在も市役所の本庁舎前にある「八幡の藪知らず」のことだが、松丸さんは、歌が4番くらいまであり、《手児奈さまから》《真間山から》といったフレーズを覚えていた。

■町村ごとに歌詞

米屋さんは、中山小(中山町)の前田さん、八幡小(八幡町)の松丸さんのほか、合併前の町村ごとに、松丸さんが覚えている《真間山》などが登場する市川町や、国分村を歌った歌詞があると考えている。

前田さんの歌も、中山町の情景が含まれていないため、今回確認できたものとは別に、中山町の歌詞が存在することが推測される。

◇

米屋さんは引き続き、市川市の市制施行の「祝い歌」の情報を集めている。米屋さん(米屋陽一民話・伝承研究室)のメールアドレスは、aurinkoy@gmail.com

ページのトップ

昔の脱穀・籾すりを体験

浦安・弁天ふれあいの森公園

人力の脱穀機、杵と臼、唐箕で脱穀、籾すりをする子供たち

コメの脱穀・籾すり作業の体験イベントが16日と17日、浦安市弁天ふれあいの森公園で開かれ、2日間で約50人の子供が参加した。

同公園では住民ボランティア「ふれあいの森公園をはぐくむ会」が田んぼを設け、子供たちを募って古代米(赤米)を生育。代かきから田植え、かかし作り、稲刈り、天日干しなどを行っている。

今回は、学校で稲を育てていても、なかなか体験できない人力の脱穀機と杵と臼、唐箕を使用。脱穀機では足で回すローラーに付いた突起で稲穂から籾を外し、杵と臼で籾を押しつぶして籾殻を外し、唐箕では風力で籾殻を飛ばして玄米を選別。参加した小学4年女子は「昔のことを体験したかった」、3年男子は「昔の機械が好き」と話し、何度も体験。手作業で選別した後に電動機による作業を見ると、「電動は楽だし、すっごく速い」と話し、感動していた。

ページのトップ

市と自治会、各種団体が連携

浦安市総合防災訓練

自治会員が避難所開設運営訓練としてパーティション㊧やトイレ㊨などの組み立てを実施

浦安市総合防災訓練が17日、市立見明川中と同見明川小で開かれた。市職員と、近隣自治会(見明川、弁天、今川)、消防団、自衛隊、医師会、企業など約40団体が参加し、日ごろの訓練を再現するとともに、協力・連携して行う訓練も実施した。

発災時に必要なこととして参加者は、その場で姿勢を低くし、頭を守るシェイクアウト訓練を行うとともに、弾道ミサイル発射を伝えるJアラートを合図に地下、建物の中や陰に隠れ、身体を守る訓練を行った。

同市の総合防災訓練の開催地は中学校で、毎年変更し、地域住民の参加型として実施。今回は5つの自治会自主防災組織が、避難所で利用するトイレやパーティション、段ボールベッドなどの組み立て訓練を行うとともに、製造・販売する事業者からアドバイスを受けた。参加者は「うちは訓練をしていないので良い機会だった」「市の要請で届くパーティションは通例1~2週間以内に届くと教わった」と話した。

ページのトップ

地域で楽しみ、関係づくり

富岡小お父さんの会 活動20年超

お父さんが手作り窯でピザを焼く

宿泊用テント(奥)と食事用テント

カレーの調理と盛り付けもお父さんが担う

浦安市立富岡小の富岡小お父さんの会(田畑成之会長)が20年以上活動を続けており、10月にはメーンイベントの親子キャンプが同小校庭で開かれた。活動は学校や自治会など地域ともつながり、男性の地域での楽しみ、関係づくりに役立っている。

同会は2001年発足。お父さんによる星の観察会開催の要望、また、学校による校内LAN整備協力の呼びかけなどをきっかけに、「せっかく集まった」と感じたお父さんたちのアイデアで「校庭DAYキャンプ」を開催。これが親子キャンプ、同会の結成へとつながる。

その他の活動は、それぞれの趣味や仕事、アイデアを生かし、フリーマーケットや高座の開催、国際宇宙ステーションとの交信、お母さんと子供への恩返しのクリスマスパーティーなど幅広い。学校では運動会などの準備、窓ふきや枝切り、プール清掃などを、自治会では祭などイベントの準備や出店などを担い、「境川にこいのぼりを泳がせよう」などの地域イベントも手伝う。子供とお父さんが「ワクワクする」ことを大切に取り組む。第2代会長で、いまも積極的に携わる杉本敏之さんは「お父さんが楽しみながら力を発揮できる、格好いい姿を見せられるのが魅力。小学校とお母さんたちの理解、協力のおかげできている」と言う。

コロナ禍を除いて継続してきた親子キャンプでは、テントを張り、手作り窯でピザを焼き、校庭ではキャンプファイヤー、体育館では障害物をクリアするアトラクション、校舎内では肝試しを設け、子供たちを楽しませる。遊びながらの防災訓練の面もある。運営側として参加する中学生から社会人までの卒業生もおり、ある20代の女性たちは「家族や友達とワイワイ過ごせる非日常で貴重な体験だった。いまの子供たちにも味わってほしい」と言う。

同会各行事への参加は強制ではなく、興味があるものに都合の合うときに参加することが原則。子供が卒業後に継続して参加するお父さんもおり、会員は200人を超える。杉本さんは「ここは子供にとって地元、お父さんにとっては第2の故郷。男同士、同じ地域で年代関係なく付き合える。楽しいから頑張れ、つながりは強くなる」と魅力を語る。

ページのトップ

戦時下の市川伝える19枚

「平和を見つめる写真展」

平和都市宣言40周年 20日まで

小島染雄さんが撮影し、今回公開されているうちの1枚「出征兵士を見送るー松戸街道」

市川市に資料を提供したIPEC代表理事の田中正文さん

市川市役所2階エレベーターホール前で、市主催の「平和を見つめる写真展~戦時下の市川~」が開かれている。一般社団法人の市川市平和教育推進会議(IPEC)が、市川歴史博物館に保管されていた記録写真と、市内の写真家が所有する同じく写真家の父、小島染雄さんが撮影したものを借り受け、展示用に大型パネル化し、市に提供した。市の平和事業の一環で、19枚の写真が平和の大切さを訴えている。

IPEC代表理事の田中正文さん(65)によれば、IPECは、東京大空襲や広島、長崎への原爆投下、沖縄の地上戦などに比べ、あまり語られてこなかった「市川と戦争」に焦点をあて、写真や証言の収集と保存を進めている。

今回の展示のうち、市川歴史博物館の写真は2017年当時、同館の協力で、公開されずに館内で保管されていたものからIPECメンバーが選び、パネル化した。

出征し、戦地も経験した小島さんの写真とともに、「軍隊の町―市川」「市川を襲った空襲」「銃後の人々」「出征―市川から戦地へ」という4つの視点から、国府台駅付近を行進する兵隊や、被災した市内各所、千人針のお願い、防空、防火訓練、大日本国防婦人会、春日神社の出征式、市川駅での見送り―などの様子を展示。

田中さんの説明分を加え、けして無縁ではなかった「市川と戦争」について、伝えている。

18年夏には、市川市文化会館で同名の写真展を開催し、写真家でもある田中さん自らが、太平洋戦争の激戦地パラオで撮影した戦争遺跡などとともに、展示した。

田中さんは今回の写真展を通じ、「自分の町のこととして、戦争のことを知ってもらいたい。平和には実態はなく、戦争の対極にあるのが平和。ぜひ、説明文を読み、その写真の意味を理解してほしい」と話している。

写真展は、日曜日を除き、20日まで(午前9時から午後8時)。

今年は、1984(昭和59)年の市川市の「核兵器廃絶平和都市宣言」から40周年にあたり、市では平和啓発事業を展開している。

ページのトップ

ソフトバング4位指名の宇野選手

浦安市長に喜びを報告

内田市長(左)と記念撮影する宇野選手

プロ野球・福岡ソフトバンクホークスにドラフト4位指名された浦安市出身で早稲田実業高等部の宇野真仁朗選手が5日、浦安市役所を訪れ、内田悦嗣市長に報告した。

野球好きの内田市長は「プロになる夢を叶え、おめでとうございます」と語り、報告を喜んだ。宇野選手は「(4位よりも)早く呼ばれたかったが、小学4年から野球を始め、夢だったプロの世界に入れる。走攻守、特にバッティングが武器なので、トリプルスリーを狙いたい。そして、成績だけだけでなく人格も含めて一流の野球人と呼ばれる選手になりたい。これから、特に同級生が大卒でプロ入りするまでの4年間が勝負」と語った。

ページのトップ

市川市90歳の誕生日

「卒寿の卒業式」も開催

市制発展と市民の健康祈る

1935(昭和10)年3月竣工の市役所庁舎

現在の庁舎に建て替わる前まで使われていた1959(昭和34)年6月竣工の庁舎

卒寿の卒業式では、卒業証書を手に涙ぐむ姿も

記念式典の最後を盛り上げた行徳神輿

記念式典では、パリ2024パラリンピックでの羽賀、辻内両選手の活躍に、市民栄誉賞が授与された

市川市は3日、90歳の誕生日にあたる市制施行90周年を迎えた。記念式典は、市の象徴の一つである行徳神輿で90周年を祝ったほか、前日には、終戦直後の混乱期に小学校を卒業した市川市と同じ90歳の市民を対象に、「卒寿の卒業式」を開催。手にした卒業証書を見つめて涙ぐむ卒業生もいて、会場の涙を誘った。「健康寿命日本一のまち」を目指す市川市。祝辞や卒業生あいさつでは、「市制とともに100歳、そしてその先まで」との思いが語られ、市川市の発展と市民の健康を祈った。

■八幡VS市川

市が発行する「広報いちかわ(2024年1月1日号)」によれば、「市川」の地名は、江戸川が坂東(関東地方)で1番大きな「一の川」と呼ばれていたこと、川船が集まり、市場が開かれた場所だったこと―などに由来するという。

1934(昭和9)年11月3日には、東葛飾郡の市川町、八幡町、中山町、国分村が合併し、市川市が誕生した。

大柏村や行徳町、南行徳町が編入されるのは、1949(昭和24)年から1956(昭和31)年にかけてだ。さらに、1963(昭和38)年以降、埋め立てによって臨海部に市域が拡大した。

ちなみに、市役所が本八幡にあるのは、市川町の希望で市名を市川にする代わりに、庁舎は八幡町に置くことで、各町で折り合ったためらしい。

■卒業証書

全日警ホールで2日に開かれた「卒寿の卒業式」には、44人の卒業生と家族、対象の小学校の現役校長のほか、当選証書を手にしたばかりの自民党、立憲民主党の衆院議員らも出席し、お祝いの席を盛り上げた。

式では、国歌斉唱と八幡小学校児童の合唱に続き、78年ぶりの卒業証書が授与された。

勝山浩司教育長が、着席している卒業生を一人ひとり回り、名前を読み上げて卒業証書を手渡すと、証書に何度も目を通し、涙を流す姿も見られた。

勝山教育長は式辞で、「みなさんは市川市の歴史そのもの。戦後の復興に尽力されて来られたことを私たちは忘れません。本日の卒業式は、戦時下で、きちんとした小学校生活を送れなかったみなさんへの市川市からの贈り物です」とあいさつ。

八幡小学校卒業生の岡野谷守利さんが卒業生を代表し、「食糧難で、空腹で授業に集中できなかった」「警戒警報のサイレンが鳴ると逃げ帰った」思い出などを語った。

岡野谷さんはまた、田中甲市長、稲葉健二市議会議長が祝辞で、「健康寿命日本一のまち」のスローガンに触れたのに対し、「(その目標の)実践者として、これからも健康で生活したい」と誓った。

式の最後には、南行徳中学校の吹奏楽部が「仰げば尊し」や「蛍の光」を演奏し、ハンカチで目頭を押さえる卒業生や、家族の姿が印象的だった。

■神輿でお祝い

3日の「市制施行90周年記念式典」は、市川市文化会館に顕彰者1200人、来賓、招待者300人を集めて開かれた。

式典では、9月に名誉市民に決定した全日警創業者の片岡直公氏と、作家の中津攸子氏に対する顕彰と、パリ2024パラリンピックの車いすラグビー金メダルの羽賀理之選手、水泳女子100㍍自由形銅メダルの辻内彩野選手への市民栄誉賞授与が行われた。

また、「行徳の神輿文化と祭礼」について、市の無形民俗文化財への指定が発表され、檀上で行徳神輿の「差し」や「地すり」「放り受け」といった「行徳揉み」を披露。最後は、白装束の担ぎ手とともに、三本締めで式典を締めくくった。

ページのトップ

救命処置に消防長感謝状

浦安市消防本部

消防長の感謝状が贈られた

浦安市内の体育館で救命処置を行った60~80代の男女に10月29日、浦安市消防本部から消防長感謝状が贈られた。

事案は7月7日午後1時台、市内体育館で発生。卓球サークル活動中、女性(70代)の意識・呼吸がないことに気づき、熱中症を疑ったことから、119番通報をしつつ、冷却剤とぬれタオルで体を冷やし、胸骨圧迫などの救命処置を協力して行った。女性はその後、病院に搬送され、現在は社会復帰している。

市消防本部は「いざというときに人の命を助けられるように、毎月3回、平日と土・日曜日に行っている救命講習をぜひ受けてほしい」と言う。

ページのトップ

町中華67年の歴史を事業承継

〝三代目〟は商大生

千葉商大正門前「萬来軒」

生まれ育った店を託す藤ノ木さん(左)と、〝三代目〟の芹澤さん。店の再出発にふさわしい、二人の表情が印象的だ

千葉商科大学の4年生が、大学の正門前で67年間、親子二代で営業を続け、2年ほど前から休業していた町中華の店「萬来軒」の事業を承継し、学生主体の店として営業していくことになった。1日のオープンには、この店で生まれ育ち、親の代からの店を守ってきた二代目店主の藤ノ木政勝さん(61)と今井重男副学長も参加してテープカットが行われ、再出発を祝った。

萬来軒は、2028年に100周年を迎える千葉商科大学の歴史とともに歩んできた。

自らも同大OBである今井副学長は「67年前に開店し、今回、第二の開店を迎えたことは感慨深い。学生や教職員にとっては大学の『オフィシャルレストラン』だった」と笑いを取ったうえで、「これからも10年、20年と続いて、学生や教職員の胃袋を満たしてほしい。ディナーの焼酎やビールにも興味がある」と締めくくった。

事業承継を企画し、実質的に経営を引き継いだのは、商経学部4年の芹澤孟さん(22)。

芹澤さんは、受験生として訪れたオープンキャンパスで、学生ベンチャーの活動に興味を持ち、2年生だった21年11月から3年生の23年1月末まで、学内の食堂スペースで、中華料理の学生ベンチャー食堂「新天地」を開いた。

ラーメンやテイクアウトの中華料理を提供して人気を集めたが、23年春からの芹澤さんの台湾留学で閉店した経緯がある。

「留学から帰国したら再開してほしい」という学生たちの声があり、模索した結果、たどりついたのが、藤ノ木さんの体調不良で休業中だった萬来軒の再開だった。台湾でも、食を通して経済的に苦しい家庭の子供たちを支援するイベントを経験し、今回も、「再開の要望になんとか応えたいと思った」という。

大学を通じて交渉し、大学の関連会社の出資も得て、ハード面では、壁紙を張り替えたり、照明をLEDに交換したりした。運営面は、大学の学食で長年働いていた調理師を店長に、また、学内や近隣でアルバイトを募集し、ローテーションを組んだ。

肝心のメニューは、昔からの常連客もいる藤ノ木さんの味を大切にしながら、みそラーメンの味噌をブレンドにしたり、若者向けのメニュー新たに加えたりした。

〝三代目〟の店開きの直前、店の前で藤ノ木さんは「店を手放すのは複雑な気持ちだったが、事業承継が決まってから、芹澤さんがよくやってくれているのを見てきた。陰ながら応援している」と話し、芹澤さんは「まだまだ教わることがたくさんある。これからもお願いします」と笑顔で返した。

芹澤さんは卒業後、中小企業向け金融機関への就職が決まっており、事業継続可能なスキームを構築して、現役学生に引き継ぐ計画。大学側も、教育の一環で、学生主体の経営と運営を全面的に支援するという。

ページのトップ

6歳児が正式メンバーに

浦安D―Rocks

(左から)下沖社長、ユニフォームを着た瀬戸口君、本郷選手

ジャパンラグビーリーグワンのディビジョン1に返り咲いた浦安D―Rocksに4日、病気療養中の瀬戸口長勢君(6)が入団した。病気で長期療養を必要とする子供のスポーツチーム入団事業「TEAMMATES」(NPO法人Being ALIVE Japan)に同チームが賛同。受け入れは昨年度に続き、瀬戸口君で2人目。瀬戸口君は股関節の病気のペルテス病で、完治まで数年かかる。

4日には入団会見が開かれ、契約書に調印し、本人希望の背番号「7」と「NAGASE」の名前が入ったユニフォームが贈られた。下沖正博社長は「2年間の活動が瀬戸口君の勇気につながってほしい」、CTB本郷泰司選手は「一緒にラグビーをすることが楽しみ」と歓迎。瀬戸口君は今後、練習やファンサービスなどに参加していく予定。

ページのトップ

市川市、ゆるキャラ以上の存在感

名前はないが人気者 その正体は

市制90周年記念イラストで大活躍

あす3日に市制90周年を迎える市川市。90周年を記念し、この1年間、市のイベントや事業で活躍してきたかわいらしい、市川市ゆかりの動物のイラストはご存じでしょうか。梨の帽子をかぶっているものいないもの、あごのフェイスラインがあったり、なかったり、あまり見かけない全身バージョンも実は存在する。ゆるキャラ風だが、市のマスコッキャラクターではなく、名前もない。とはいえ、架空の生き物でもないその正体は…。

■生みの親は

市のマスコットキャラクターではないため、着ぐるみなどもなく、イラストとして描かれているだけなのだが、かなりの存在感がある。

イベントや記者会見のたびに設置される市制90周年記念のパネルには、レッサーパンダと一緒に気球に乗っている姿で登場し、子供たちに配られる缶バッジは大人気だ。

商店街の店舗などに立てられているデジタル地域通貨ICHICOののぼり、いちかわかるた、最近では125㏄以下のバイクのオリジナルナンバープレート、「い・ち・か・わ・に・さ・あ・ゆ・こ・う」というオリジナルフレーム切手にも、採用された。

イラストは、広報広聴課の政策プロモーショングループのデザインチームが制作したもので、その正体は、市川市動植物園の小獣舎にいる人気者、コツメカワウソだ。

遊具の水路で遊ぶ「流しカワウソ」として人気を集めた中で、最後まで動植物園にいたナオは昨年9月に亡くなったが、今も小獣舎には妹のマロン、弟のコロンがいる。

■誕生秘話

原型とも言える誕生時のイラストは、流しカワウソをデザインしたものだった。コロナ禍初期の2020年5月、市の公式Webサイトのトップページと、新型コロナウイルス対策のページに初めて登場した。

コロナ禍の不安な時期、24時間対応のチャットボットで質問しようとWebサイトを開くと、遊具を流れるかわいらしいコツメカワウソが目に留まった。

生みの親であるデザインチームの女性職員は「コロナ禍初期のピリピリとした雰囲気を和らげたいと考えた」と、振り返る。動植物園まで足を運び、デザインしたという。

水に濡れるため、服も帽子も身に付けていなかったが、その後、「市川市感染ナシ宣言」では、シャツを着て梨の帽子をかぶった。

そして、ちょうど1年前、大洲防災公園で開かれたいちかわ市民まつりで、気球に乗るレッサーパンダとペアの市制90周年記念のイラストが、お披露目された。

■変幻自在

基本デザインが誕生した後は、デザインチームのメンバーが、媒体に応じてイラストに変更を加えている。

かるたと、ナンバープレートは目、鼻、口だけで、ナンバーは省スペースのためか、二重あごのようなフェイスラインはない。

ICHICOは梨の帽子なしで、他にも、あまり見かけないが、スーツ姿で足元まで描かれているものもある。ちなみに、かるたは44枚あり、動植物園の動物がすべて登場する。

動物たちの〝育ての親〟でもある市川市動植物園の水品繁和園長は「人気のコツメカワウソ、レッサーパンダだけでなく、園の動物たちを市の情報発信で取り上げてもらい、うれしく光栄なこと」と、イラストに採用された動物たちとともに、喜びを語っている。

コロナ禍で初登場

感染ナシ宣言

スーツ姿の全身もあるよ

いちかわかるた

街で見かけるICHICOののぼり

オリジナルナンバープレート

会見場ではいつも一緒

ページのトップ

一票の行方に戸惑い

衆院小選挙区 市川市域を二分

5区は3位まで比例復活

小選挙区敗北についておわびする英利氏(28日未明、八幡の事務所)

10月27日に投開票された衆院選は、千葉4区、5区ともに、小選挙区で立憲民主党が議席を確保した。自民党元職、前職が接戦を展開したが、選挙戦終盤に、党が非公認候補側に2000万円の政党交付金を支給していたことが発覚して失速。5区の英利アルフィヤ氏は、比例で復活して再選を果たし、市川市が地盤の唯一の代議士として議席を守った。ただ、市川市は区割りで市域が二分され、5区では得票数3位の候補まで比例復活するなど、一票の行方がよく見えない結果になった。

衆院選は、候補者に今後の国政運営を託す選挙だ。地域への利益誘導を期待するものではないが、市民や自治体にとって、国政へのパイプを担う議員は必要だ。防災、減災対策の面でも、地元議員の存在は大きい。

しかし、市川市は、4区が市川市域よりも有権者数の多い船橋市の一部と、5区が浦安市と一緒の選挙区で、地元議員を生み出しにくい構造がある。

英利氏の出陣式には、市川市の田中甲市長から激励のメッセージが届いたが、地元議員に対する再選への期待の裏付けともいえる。

□現職不利□

ただ、自民党が自ら仕掛けた石破政権発足後の早期解散によって、2023年の衆院補選初当選以降、地元の組織固めが進んでいなかった英利陣営の出遅れは、否めなかった。

加えて、千葉県内で根強い支持のある首相経験者の野田佳彦氏の党代表就任も、立民の勢いにつながった。

それでも、英利氏は、立民の矢崎堅太郎氏との接戦の末、惜敗率で比例復活を果たしたが、4区の自民、木村哲也氏は、14区に移った野田票を引き継いだ立民の水沼秀幸氏に大きく離され、比例復活もかなわなかった。

□英利事務所□

27日深夜の英利事務所は、立民躍進、自民苦戦の報に、重い空気が流れた。

日付が変わってまもなく、矢崎氏の当確が伝えられると、英利氏は「(衆院補選から)1年半育てられ、ともに歩み、選挙戦も地元の方を中心に戦えたが、小選挙区で市川代表、浦安代表として勝ちに至らなかったことをおわび申し上げます」と頭を下げた。

□応援も分散□

4区は、水沼氏が9万0011票のうち6万4193票、木村氏が6万6629票のうち4万3199票を船橋市域で獲得した通り、票のボリュームゾーンは船橋。水沼、木村氏ともに地盤も船橋だ。

5区に関しても、矢崎氏の地盤が浦安市ということで、主戦場が浦安にシフト。県議、市議の応援も船橋、市川北部、南部、浦安と分散を余儀なくされた。

さらに今回、5区は、矢崎、英利氏に次いで得票数3位の国民民主党、岡野純子氏までが比例で復活当選した。1選挙区で3人当選という、かつての中選挙区のような状況も、有権者には戸惑いとして残る。

見えにくい一票の行方が、今後の国政選挙の投票行動にも、影響を及ぼす可能性がある。

ページのトップ

大野の寿司店で古典落語

~ 古今亭菊太楼師匠 ~

市川市にゆかり 定期開催へ

間近で芸を楽しめるのも、お店での寄席の魅力

(左から時計回りに)桐ヶ谷さん、師匠夫人の晶子さん、菊太楼師匠、米屋さん、政竹さん

市川市南大野の寿司店で10月22日、地元にゆかりのある古今亭菊太楼師匠(56)を招いた落語会が開かれた。大野地区での開催はめずらしい。師匠の長年のファンも集まったが、導入のまくらや演目は、初心者でも親しめるものを選び、30人近いお客さんが、12畳の座敷に設けた高座から繰り出される古典落語の魅力と笑いに酔いしれた。

舞台は、JR武蔵野線市川大野駅から徒歩15分ほどの喜久寿司で、「喜久寿司寄席」と銘打った。

縁をつないだのは、市川市の口承文芸学研究者、米屋陽一さん(78)。米屋さんが、菊太楼師匠の知人である説経節の政竹さんの公演に足を運んだのが、きっかけだ。

米屋さんは地元の喜久寿司の常連で、店の大将の桐ヶ谷洋平さんも、貸し切りにして応援してくれた。

そもそも、師匠と政竹さんは、2020年から始まったコロナ禍で公演ができなくなった苦しい時期、YouTubeの動画配信について相談し合うなどして、交流するようになった。

コロナ禍後も、お互いの公演案内のチラシを置き合う関係が続いていて、政竹さんは喜久寿司にも訪れ、寄席を盛り上げた。

師匠は、長崎市生まれだが、父の仕事で大野に来て3歳まで暮らし、市外に出た後、北国分で小学校から中学卒業まで過ごした。

小学校時代は野球に夢中になり、クワガタやカブトムシを探しながら下校した通学路には、小説家で劇作家の井上ひさしさんや、漫画家の本宮ひろ志さんの自宅があったのを覚えているという。

師匠は、市川市の地域FM局への出演や、中国分の老人福祉施設での落語会など、「気づけば、自分が育った市川での仕事が多くある。長い人生の中で、これも縁なのかもしれない」と話す。

寄席の前に演目をたずねると、「お客さんを見て決める」と語っていた師匠。この日は、初めての顔ぶれを意識し、気長と気短な幼馴染みが登場する古典落語の「長短」と、蕎麦の屋台で起こる滑稽な噺で知られる「時そば」を演じた。

まくらでは、落語の楽しみ方を題材に、面白おかしく客席を惹きつけた。演目に入ると、その語り口だけでなく、扇子や手ぬぐいを使う所作を間近に見ることができ、座敷や店の椅子席まで埋まったお客さんを魅了した。

師匠と政竹さん、米屋さん、桐ヶ谷さんで、「喜久寿司寄席を定期的に開こう」と意気投合し、これからは、政竹さんの説経節も含め、さまざまな演目が楽しめそう。

高座の後には、師匠も参加しての懇親会もあり、演芸場とは違う寄席を楽しんだ。

ページのトップ

市川の児童6人が入賞

千葉の伝統郷土料理「太巻き祭りずし」デザインコンテスト

表彰式に参加した市川市の受賞者

(左から)デザインを基に作られた太巻き祭りずしの「にじアイス」「千葉県のマキ」「ちょうと花」「ただのヒツジ」「シマエナガ」「くらげ」

千葉県内の伝統郷土料理の一つに「太巻き祭りずし」がある。主に農村部の冠婚葬祭時のごちそうで、さまざまな色の食材を組み合わせて巻き、切り口に図柄が浮かび上がる。その図柄のデザインコンテスト(主催=千葉県、千葉伝統郷土料理研究会)の表彰式が10月5日に千葉市内で開かれ、市川市立小の児童6人が受賞した。

同コンテストは、太巻き祭りずしとその伝統技術を次世代につないでいくことを目的に開催。今回の応募(1人複数可)では、キャラクターものではない新作のデザインで、小学生449件、中学生580件が集まった。

審査は書類選考を経た後、同研究会員が実際に巻いたもの=写真㊦=で最終選考した。

大賞を受賞した皆川真歩さんは応募にあたり、「いろいろな世界の人に和食や太巻き祭りずしがおいしいことや有名なことを伝えたい」としている。

受賞した市川市の児童とその作品名は次のとおり。 〈敬称略〉

▽大賞=皆川真歩(南行徳小)「ちょうと花」

▽準大賞=大山雪咲(中国分小)「千葉県のマキ」

▽優秀賞=星野允(中国分小)「シマエナガ」、姉崎孝太(同小)「にじアイス」、桑原華(南行徳小)「ただのヒツジ」、山縣真結子(若宮小)「くらげ」

ページのトップ

子供と大人が仮装で交流

舞浜でハロウイーン

大人も仮装をして子供たちにお菓子をプレゼント

「トリック・オア・トリート!」――。地域住民の協力を得て行うハロウイーンイベントが10月20日、浦安の舞浜三丁目子ども会主催で行われ、子供たちは袋一杯のお菓子を笑顔で携えていた。

参加した中学生以下の子供たち約60人はディズニーやハリー・ポッター、ミニオンズ、スーパーマリオ、魔女や骸骨などの衣装をまとって集合。ほとんどは既製品の衣装だが、フェルトで手作りしたジャック・オー・ランタン(カボチャ)をまとった子供もいた。

子供たちは2グループに分かれ、お菓子のプレゼンターとして有志参加した約30軒を半数ずつ回り、声をそろえて呼びかけ、お菓子をもらった。あるプレゼンターは「私の子供はもう大きくなったが、元気でかわいい子供たちが地域にいっぱいいてうれしい。一緒に過ごせて、お菓子を用意したかいがあった」と話していた。

ページのトップ